Иностранцевии — Inostrancevia

Класс †Синапсиды (Synapsida)

Подкласс †Терапсиды (Therapsida)

Надотряд †Динообразные (Dinomorpha)

Отряд †Горгонопы (Gorgonopia)

Подотряд †Горгонопиды (Gorgonopida)

Семейство †Горгоноповые (Gorgonopidae)

Подсемейство †Иностранцевиины (Inostranceviinae)

Род †Иностранцевии (Inostrancevia)

Вид †Inostrancevia alexandri

Вид †Inostrancevia latifrons

Вид †Inostrancevia uralensis

Вид †Inostrancevia africana

Иностранцевии (Inostrancevia Amalitzky, 1922) — род подсемейства иностранцевиин (Inostranceviinae Pravoslavlev, 1927), происходящий из поздней перми Европы и Африки. Возможно, наряду с родом православлевий (Pravoslavlevia Vjuschkov, 1953) заслуживает выделения в подсемейство иностранцевиин (Inostranceviinae F. von Huene, 1948). Установлены 4 вида.

Реконструкция внешнего облика иностранцевии (Inostrancevia alexandri). Автор — Г. Угуэто.

Синоним: Amalitzkia Pravoslavlev, 1927.

История изучения

Остатки иностранцевий в начале XX в. нашел на севере России палеонтолог, профессор Владимир Прохорович Амалицкий. В 1901 г. они впервые были представлены на Съезде русских естествоиспытателей и врачей и произвели фурор. Про них писали газеты и журналы по всему свету. «The National Geographic» за 1906 г. счел нужным отметить, что иностранцевия — "совершенно ужасное создание, получившее не менее ужасное имя". К сожалению, Амалицкий так и не успел дать подробного описания иностранцевии. Лишь после его смерти, в 1922 г., был опубликован краткий диагноз Inostrancevia alexandri, причем на английском языке. Родовое наименование было присвоно в честь профессора геологии Санкт-Петербургского университета Александра Александровича Иностранцева, а его младщий синоним — в честь первооткрывателя Амалицкого. Вскоре возникла путаница с латинским написанием названия. Первоначально Амалицкий назвал животное Inostranzevia — с написанием через "z". Однако в литературе закрепилось неверное название Inostrancevia.

Смонтированный скелет иностранцевии (Inostrancevia alexandri) из местонахождения Соколки, Архангельская область, Россия. Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова РАН, Москва.

В 1927 г. Павел Александрович Православлев опубликовал рукопись Амалицкого за 1918 г. с выделением еще 2 форм — Inostrancevia prima и Inostrancevia secunda — и в комментариях выразил сомнения в необходимости их выделения. По другим экземплярам той же коллекции Православлев описал в 1927 г. ряд новых видов — Inostrancevia proclivis, Inostrancevia parva, Inostrancevia latifrons и новый род и вид Amalitzkia wladimiri, а затем еще один вид этого рода Amalitzkia annae. В 1940 г. Иван Антонович Ефремов рассматривал эти формы лишь как возрастные стадии. Борис Павлович Вьюшков в 1953 г. счел род Amalitzkia синонимом Inostrancevia, при этом по неясной причине обозначил Amalitzkia annae как nomen nudum, хотя в действительности его описание вполне валидно, и оставил открытым вопрос о существовании видов Inostrancevia proclivis и Inostrancevia latifrons, аргументировав свое мнение недостаточностью сохранности типовых экземпляров. Ревизию всего материала провел в 1974 г. Леонид Петрович Татаринов, сохранив только виды Inostrancevia latifrons и Inostrancevia alexandri, а также выделив на основании нового материала Inostrancevia uralensis.

Строение и функции

Размеры очень крупные: длина черепа составляет 43-60 см, общая длина могла достигать 3-4 м и более. Имеются указания о присутствии в сборах с Северной Двины очень крупных отдельных костей, по размерам примерно в 1,5 раза превосходивших обычные. Все это делает иностранцевий наибольшими известными горгоноповыми.

Смонтированный скелет иностранцевии (Inostrancevia alexandri) из местонахождения Соколки, Архангельская область, Россия. Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова РАН, Москва.

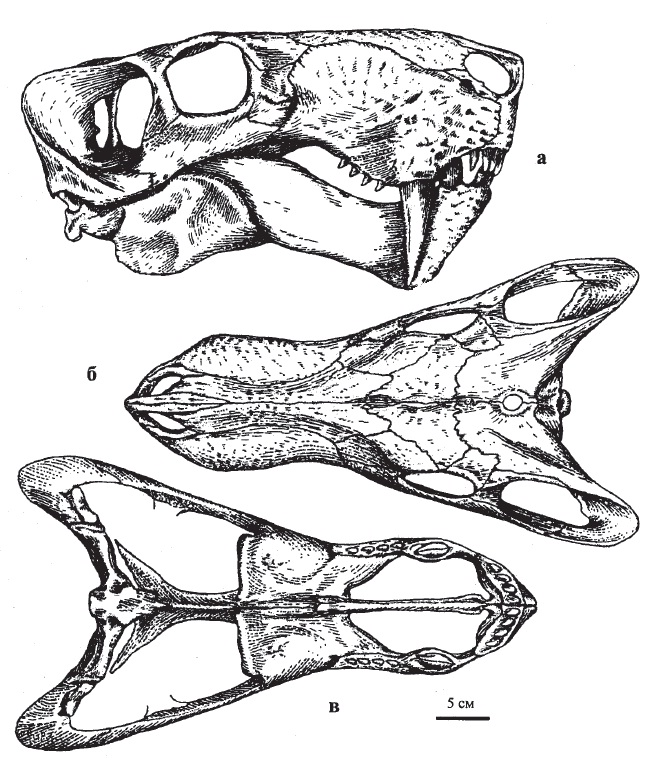

Череп массивный и тяжелый. Он клинообразно сужен и удлинен, а его длина значительно превышает ширину (соотношение 1 : 2). Предглазничный отдел высокий, составляет около 2/3 общей длины черепа. В верхней челюсти развита предклыковая диастема, ступенька между верхнечелюстной и предчелюстнюй костями отсутствует. Наружные носовые отверстия расположены совсем рядом на конце морды. Обонятельные капсулы очень большие. Глазница средних размеров, ее диаметр примерно 6 раз укладывается в длине черепа. Ноздря и глазница высоко подняты на черепе.

Заглазничная дуга расширена умеренно, составляя не более 1/3 диаметра глазницы. Височное окно умеренных размеров, с оттянутым назад верхнезадним углом. Скуловая дуга опущена и резко расширена с латеральным отгибом в чешуйчатой части, так что плоскость височного окна ориентирована несколько косо вверх.

Череп с нижней челюстью иностранцевии (Inostrancevia alexandri) из местонахождения Соколки, Архангельская область, Россия. Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова РАН, Москва.

Латеральные углы теменного щита расходятся кзади. Межтеменной отдел умеренно широкий. Межтеменная кость отсутствует. Пинеальное отверстие расположено почти у самого затылочного края. Затылок вертикальный, широкий, глубоко вогнутый, так что височные ямы, хотя и имеют умеренные размеры, на 2/3 своей длины вынесены за плоскость средней части затылка и челюстного сочленения. Небный желоб и небные бугры отсутствуют. Небные и птеригоидные зубы сильно редуцированы. Нижняя челюсть высокая, особенно в симфизе.

Прорисовки реконструированного черепа с нижней челюстью иностранцевии (Inostrancevia alexandri) из местонахождения Соколки, Архангельская область, Россия: сбоку (а), сверху (б) и снизу (в).

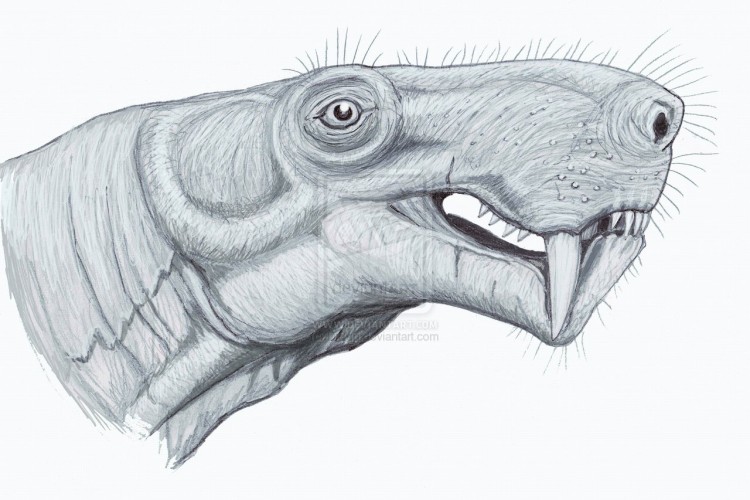

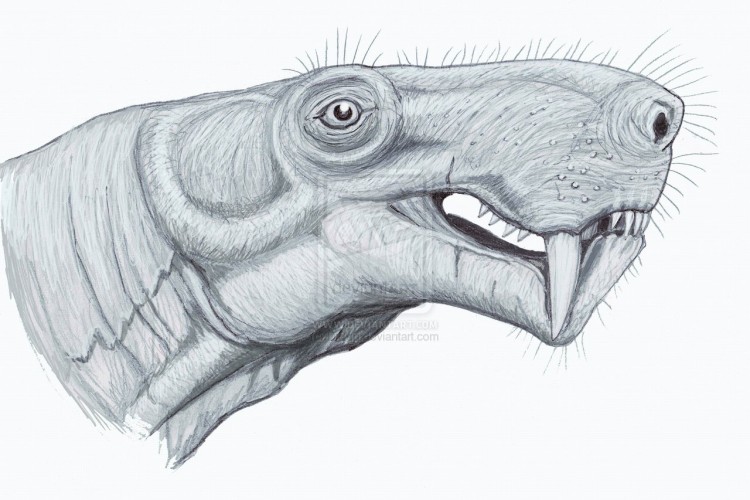

Портретная реконструкция иностранцевии (

Inostrancevia alexandri). Автор — Д. Богданов.

В каждой половине верхней челюсти имеется по 4, а в нижней по 2 крупных и мощных резца. Верхний клык очень сильно развит, он может выступать из челюсти на 15 см (длина его корня еще больше). По его переднему и заднему кантам развита пильчатость. Нижний клык не намного меньше верхнего. Верхние заклыковые зубы слабые, мелкие и немногочисленные (до 5); вероятно, они не играли большой роли. Нижние заклыковые зубы полностью утрачены. При закрытии пасти верхние резцы плотно смыкаются с нижними, входя в промежутки между ними (и наоборот). Верхний клык ложится в желобообразное углубление на внешней стороне нижней челюсти (своего рода полуножны) и почти достигает концом ее нижнего края, а нижний клык своей вершиной входит в яму на небе впереди верхнего клыка. Основание клыка закреплялось в альвеоле прочными коллагеновыми волокнами. Примечательно, что в сумке верхнечелюстного клыка сзади функционирующего, как правило, помещается и практически сформированный замещающий клык, а иногда и небольшой третий.

Слева — растущие сменные верхнечелюстные клыки, справа — найденные отдельно полностью сформированные верхнечелюстные иностранцевии (Inostrancevia alexandri) из Соколковского местонахождения, Архангельская область, Россия. Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова РАН, Москва.

Лицевая пластина верхнечелюстной кости очень слабо, соединительной тканью, скреплена с окружающими костями — шовное скрепление наблюдается лишь у тонкого заднего отростка со скуловой костью. Предчелюстный отросток имеет почти гладкую вогнутую поверхность, куда ложится утолщенный край соответствующего отростка предчелюстной кости, образуя чуть ли не выраженный сустав. Это приводит к частому отчленению верхнечелюстных костей от черепа, даже при частичной мацерации. Можно высказать осторожное предположение о том, что верхнечелюстная кость имела возможность совершать движения очень небольшой амплитуды (вокруг оси скуловая - предчелюстная кости). Верхнечелюстной клык спереди выглядит слегка изогнутым, вершиной слегка кнаружи. При разрезании добычи такая форма клыка в сочетании со слабым поворотом верхнечелюстной кости вызывала небольшое отклонение вершины клыка внутрь, что ставило разрез в одну линию с разрезом нижнечелюстным клыком, который нормально расположен несколько ковнутри от верхнечелюстного. Существующая конструкция позволяла хищнику, как ножницами, вырезать из туши крупные куски, тогда как без поворота верхней челюсти получались бы малоэффективные параллельные разрезы.

По-видимому, чтобы вонзить длинные клыки в добычу, иностранцевии должны были очень широко открывать пасть. Это достигалась за счет целого ряда уникальных конструкционных особенностей их челюстного аппарата, позволяющих сильно откидывать вниз нижнюю челюсть. Одновременно обращает на себя внимание относительно небольшая величина височного окна, лишь немногим превосходящего по размера глазницу. Это свидетельствует об относительно малом объеме челюстной мускулатуры, закрывающей пасть, чем можно было бы ожидать для таких крупных хищников. Вся мощь их укуса явно сосредотачивалась в передней части челюстей. Отсутствие небного желоба и заклыковых зубов на нижней челюсти свидетельствует о невозможности переработки пищи во рту. Добыча лишь расчленялась ножевидными передними зубами. Отрываемые куски быстро заглатывались, поскольку животное в это время не могло дышать. Фиксации добычи при заглатывании способствовали сохраняющиеся только в верхней челюсти и направленные назад заклыковые зубы.

Слабое закрепление клыка в верхней челюсти вместе с некоторой подвижностью составляющих ее костей могло обеспечивать функцию амортизации в челюстном аппарате и "гасило" рывки от сопротивления схваченной добычи, которая по размеру могла быть сопоставима с самим хищником. Охота на крупных растительноядных могла обернуться потерей клыка, но таким образом предотвращался более серьезный травматизм. Именно на случай потери клыков — основного орудия нападения — в клыковой сумке иностранцевий и имелись сменные зубы, способные за короткое время развиться в новый функциональный клык. Столь эффективный механизм обновления важнейшего охотничьего приспособления имелся у всех горгоноповых, и замена клыков происходила регулярно вне зависимости от наличия или отсутствия повреждений. В местонахождении Соколки найдено очень большое количество изолированных клыков иностранцевий, несоизмеримое с количеством их значимых черепных остатков, и сохранившихся полностью, вместе с корнем, без каких-либо следов износа.

Смонтированный скелет конечности иностранцевии (Inostrancevia alexandri) из местонахождения Соколки, Архангельская область, Россия.

Посткраниальный скелет относительно легкий и стройный. Позвоночник гибкий. Туловище вытянутое, сжатое с боков. Конечности относительно короткие с широкими кистями и ступнями. Эпифизарные области длинных костей конечностей слабо окостеневшие. При жизни пальцы несли большие когти и, возможно, были соединены плавательными перепонками. Хвост мощный.

Состав

Inostrancevia alexandri Amalitzky, 1922 (тип) — типовой вид, известный из местонахождения Соколки на берегах реки Северной Двины (Котласский район, Архангельская область, Россия). Его остатки датируются поздней пермью (зона Scutosaurus, саларевская свита, вятский горизонт, верхний подъярус вятского яруса, татарский отдел). Синоним: Inostrancevia proclivis Pravoslavlev, 1927.

Скелет иностранцевии (Inostrancevia alexandri) из Соколковского местонахождения, Архангельская область, Россия, из-за трудностей препарования смонтированный в нехарактерном для животного положении. Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова РАН, Москва.

Обнаружены два почти полных скелета (не сохранились лапы и конец хвоста), несколько черепов, а также большое количество фрагментарного материала. Некоторые кости значительно деформированы.

Длина черепа до 50 см. Череп умеренно высокий. Лицевая пластина верхнечелюстной кости почти плоская, без резкого перегиба, полого подходит к носовой. Затылок умеренно широкий. Небо плоское, без выраженного носоглоточного желоба. Периотика узкая, небольшая.

Черепа иностранцевии (Inostrancevia alexandri) из местонахождения Соколки, Архангельская область, Россия. Череп с верхнего фото деформирован; череп с нижнего фото первоначально описан как Inostrancevia proclivis. Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова РАН, Москва.

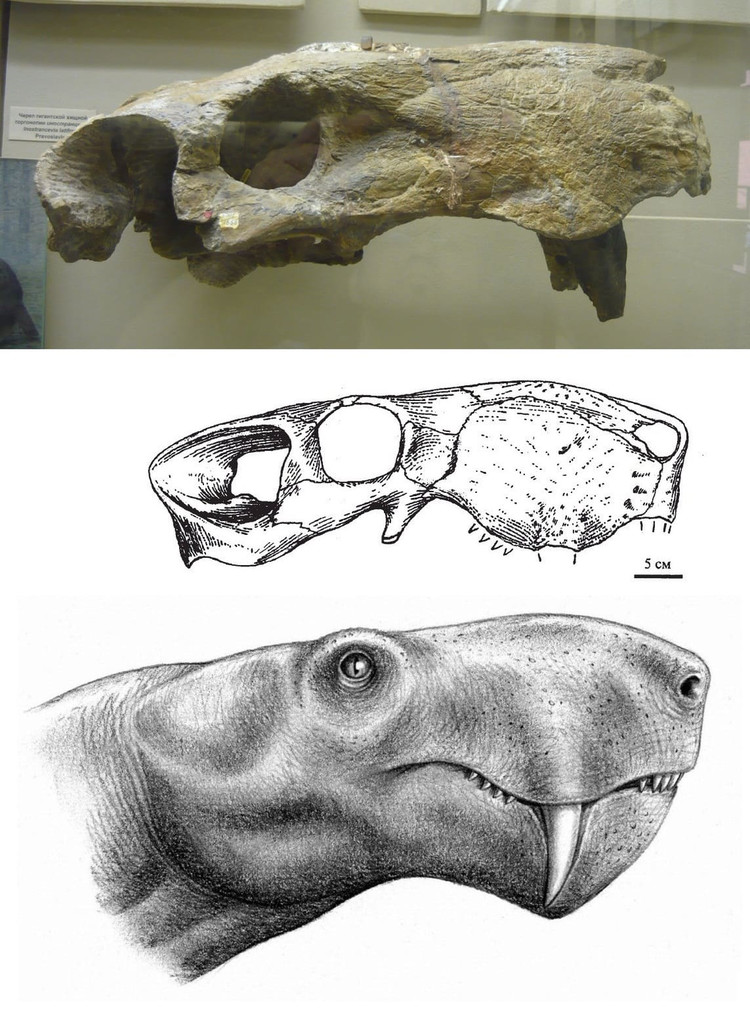

Inostrancevia latifrons Pravoslavlev, 1927 — вид, известный из местонахождений Соколки (типовое) и Завражье (Котласский район, Архангельская область, Россия). Его остатки датируются поздней пермью (зона Scutosaurus, саларевская свита, вятский горизонт, верхний подъярус вятского яруса, татарский отдел). Синонимы: Amalitzkia wladimiri Pravoslavlev, 1927; Amalitzkia аnnae Pravoslavlev, 1927; Inostrancevia alexandri Efremov, 1940 (частью); Inostrancevia wladimiri Vjushkov, 1953.

Найдены три черепа, два из которых сильно деформированы.

Череп, прорисовка черепа и портретная реконструкция иностранцевии (Inostrancevia latifrons) из местонахождения Соколки, Архангельская область, Россия. Вверху: Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова РАН, Москва. Автор реконструкции — А. Кац.

Длина черепа до 60 см. Череп высокий. Лицевая пластина верхнечелюстной кости выпуклая, соединяется с носовой костью с резким перегибом по верхнему краю. Затылок широкий. Периотика широкая, массивная. Овальное окно периотики округлое, окруженное высоким валиком.

Прорисовка частично реконструированного скелета иностранцевии (Inostrancevia latifrons), вписанного в телесные очертания, из местонахождения Соколки, Архангельская область, Россия. Автор — И. Белоусов.

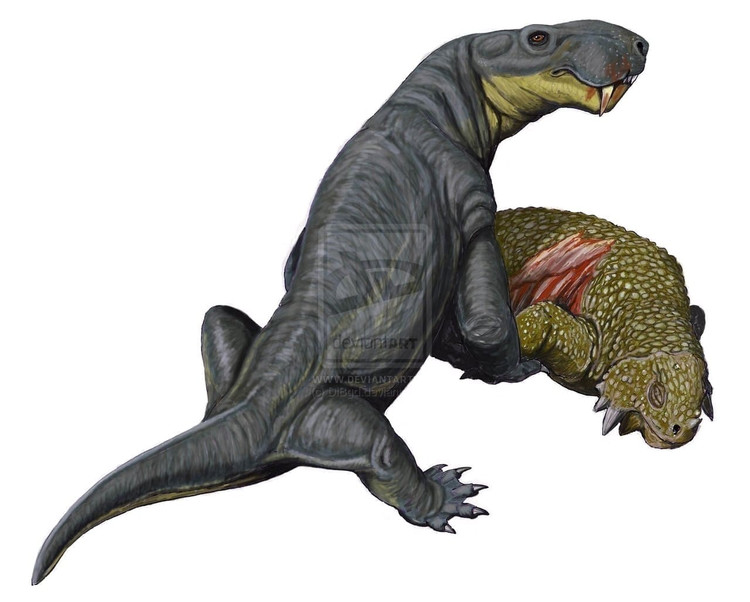

Иностранцевия (Inostrancevia latifrons) с добытым скутозавром (Scutosaurus tuberculatus). Автор — Д. Богданов.

Inostrancevia uralensis Tatarinov, 1974 — вид, известный из местонахождения Блюменталь-3 (Оренбургский район, Оренбургская область, Россия). Его остатки датируются поздней пермью (зона Scutosaurus, вятский горизонт, верхний подъярус вятского яруса, татарский отдел).

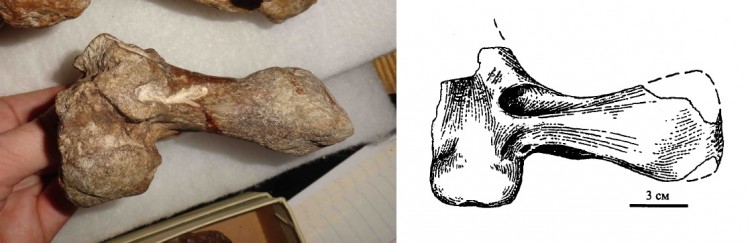

Фрагмент основания черепа иностранцевии (Inostrancevia uralensis) из местонахождения Блюменталь-3, Оренбургская область, Россия, и его прорисовка снизу.

Найдена часть мозговой коробки.

Размеры крупные, могут быть сравнимы с предыдущим видом. Кости периотики очень массивные. Овальное окно щелевидное, окружено слабо выраженным валиком. Массивность периотики и размеры сближают с Inostrancevia latifrons, но от обеих предыдущих форм отличается строением овального окна, так что не исключена возможность принадлежности к особому роду, но материала для выделения явно недостаточно.

Резец, обозначенный Inostrancevia sp., обнаружен в местонахождении Гороховец (Гороховецкий район, Владимирская область, Россия). Предположительно иностранцевии (Inostrancevia? sp.) принадлежит изолированная узкая невральная дуга с высоким остистым отростком, найденная там же. Данные остатки датируются поздней пермью (подзона Chroniosuchus paradoxus, зона Scutosaurus karpinskii, вятский горизонт, верхний подъярус вятского яруса, татарский отдел).

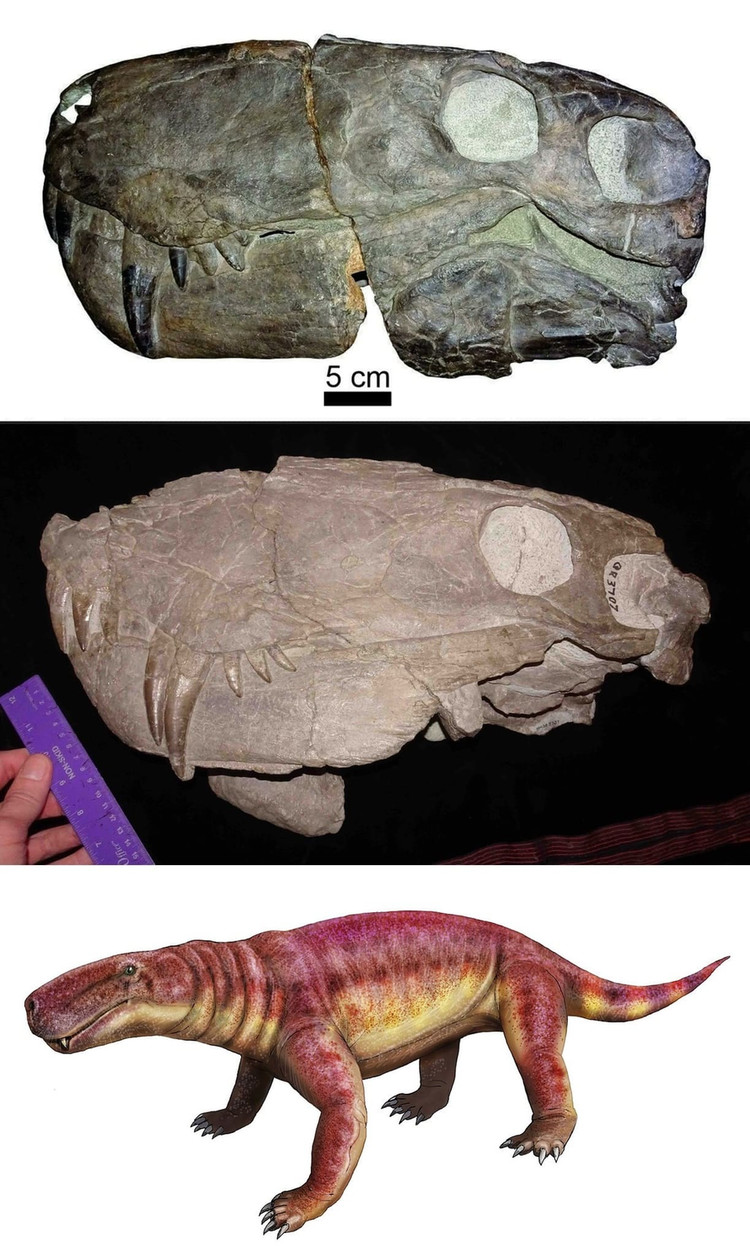

Черепа с нижними челюстями и реконструкция внешнего облика иностранцевии (Inostrancevia africana). Автор реконструкции — Д. Богданов.

Inostrancevia africana Kammerer, Viglietti, Butler et Botha, 2023 — вид, известный из ЮАР и Мозамбика. Его остатки датируются поздней пермью (чансинский ярус, лопинский отдел).

В ЮАР найдены два черепа в сочленении с нижними челюстями, в Мозамбике — один частичный череп.

Длина черепа составляет около 50 см.

Образ жизни

Иностранцевия (

Inostrancevia alexandri) в естественном окружении. Автор — Р. Евсеев.

Высокое расположение ноздрей и глазниц, слабо окостеневающие эпифизы костей конечностей, а также широкие кисти и ступни позволяют рассматривать иностранцевий в качестве полуводных или даже водных, плавающих хищников наподобие крокодилов. В то же время, морфология зубочелюстного аппарата не позволяет видеть в них ихтиофагов. Судя по строению зубов и челюстей, эти горгоноповые специализировались на большой добыче с толстой и прочной кожей. Поскольку в российских местонахождениях остатки иностранцевий практически без исключений в местонахождениях сопровождают остатки крупных парейазавров скутозавров (Scutosaurus spp.), можно достаточно уверенно считать их основными трофическими партнерами. В процессе эволюции в этой взаимосвязанной паре хищник выработал саблевидные клыки для нападения на жертву, тогда как последняя, в свою очередь, развила для защиты толстую шкуру с кожными окостенениями. Подобно другим горгоноповым, иностранцевии не были способны разрывать свою жертву. Траектория движения их челюстей и расположение зубов позволяли только вырезать более или менее большие куски мяса. Такие челюсти эффективны только для разделывания крупной добычи. Обладая относительно легким скелетом, иностранцевии были достаточно проворными.

Охота иностранцевий (Inostrancevia alexandri) на скутозавра (Scutosaurus karpinskii). Автор — Д. Богданов.

Распространение и вымирание

Остатки иностранцевий часты в российских местонахождениях: так, в коллекции из Соколков они составляют до 15 % всех находок, включая почти полные скелеты. Виды Inostrancevia alexandri, Inostrancevia latifrons и Inostrancevia uralensis входят в состав Соколковского подкомплекса Соколовского фаунистического комплекса наземных позвоночных (т. н. Северодвинскую фауну).

Ближе к концу перми усилилась аридизация, вследствие чего иссушались ландшафты и сокращали занимаемую площадь обширные, но мелкие озерные бассейны. Соответственно, еще до наступления терминальной перми исчезают обитавшие в этих озерах скутозавры и специализировавшиеся в охоте на них иностранцевии.

Иностранцевия (Inostrancevia latifrons) с добытым виваксозавром (Vivaxosaurus permirus). Автор — Р. Евсеев.

Открытие Inostrancevia africana стало полной неожиданностью, так как по последним данным, все горгоноповые укладываются в две четкие клады — русскую и африканскую, и встреча с эталонной представительницей первой в Карру действительно удивительна. Предполагается, что северные иностранцевии мигрировали на юг после вымирания местных рубиджеин, привлеченные освободившимися пищевыми ресурсами, но и сами прожили там недолго. Для того, чтобы проникнуть на юг Африканского континента, иностранцевиям пришлось преодолеть порядка 11 тыс. километров. Сколько времени ушло на это путешествие, пока не известно.

Новые находки подтверждают, что верховные хищники в Южной Африке исчезли задолго до начала массового вымирания в конце перми. Судя по всему крупные, доминирующие горгонопиды оказались самым слабым звеном в местных экоситемах. Это они первыми исчезают из геологической летописи. Таким образом, опытка заменить южноафриканских рубиджеин северными иностранцевиями дала лишь временный результат. В итоге Великое вымирание уничтожило подавляющее большинство оставшихся хищников и их жертв.

Иностранцевия (Inostrancevia africana) охотится на листрозавра (Lystrosaurus maccaigi). Автор — Д. Богданов.

Ссылки

Нелихов А. Саблезубый звероящер. — 2017 (Элементы.Ру)

перейтиЯстребов С. Иностранцевия. — 2016 (Элементы.Ру)

перейтиInostrancevia (Paleobiology Database)

перейти

Литература

Богданов Д. В. Звероящеры и другие пермские монстры. — М.: Фитон XXI, 2018

Буланов В. В. Северодвинские сокровища палеонтологии. — Архангельск: Территор. фонд информации по природ. ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Арханг. обл., 2007

Голубев В. К. Стратотипы и опорные разрезы верхней перми Поволжья и Прикамья. — Казань: Экоцентр, 1996

Иванов А. О., Черепанов Г. О. Ископаемые высшие позвоночные. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001

Ивахненко М. Ф. Систематика восточноевропейских горгонопий (Therapsida). Палеонтологический журнал 3, 2002

Ивахненко М. Ф. Тетраподы Восточно-Европейского плаката — позднепалеозойского территориально-природного комплекса. — Пермь, 2001

Ивахненко М. Ф. Эволюция позднепалеозойских тетрапод как эволюция их биоморф. // Эволюция биосферы и биоразнообразия / Ред. Рожнов С.В. М.: Т-во научн. изд. КМК, 2006

Ивахненко М. Ф., Голубев В. К., Губин Ю. М., Каландадзе Н. Н., Новиков И. В., Сенников А. Г., Раутиан А. С. Пермские и триасовые тетраподы Восточной Европы. — М.: ГЕОС, 1997

Ископаемые позвоночные России и сопредельных стран. Ископаемые рептилии и птицы. Ч. 1 / Отв. ред. Ивахненко М. Ф. и Курочкин Е. Н. — М.: ГЕОС, 2008

Орлов Ю. А. В мире древних животных. — М.: Наука, 1989

Основы палеонтологии. В 15 т. Т. 12: Земноводные, пресмыкающиеся, птицы / Гл. ред. Орлов Ю. А. — М.: Наука, 1964

Очев В. Г. Еще не пришли динозавры. — Саратов: Научная книга, 2000

Ромер А. Ш. Палеонтология позвоночных. — М. — Л.: Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1939

Сенников А.Г., Губин Ю.М., Голубев В.К., Буланов В.В., Ивахненко М.Ф., Куркин А.А. Новый ориктоценоз водного сообщества позднепермских позвоночных Центральной России. Палеонтологический журнал 2, 2003

Павлова М. В. Палеозоология. Ч. 2. Позвоночные. — М.-Л.: Государственное издательство, 1929

Стародубцева И. А., Сорока И. Л., Голубев В. К. Геологическая история Подмосковья в коллекциях естественнонаучных музеев Российской академии наук. — М: Наука, 2008

Татаринов Л. П. Очерки по эволюции рептилий. Архозавры и зверообразные. — М.: ГЕОС, 2009