Образ жизни

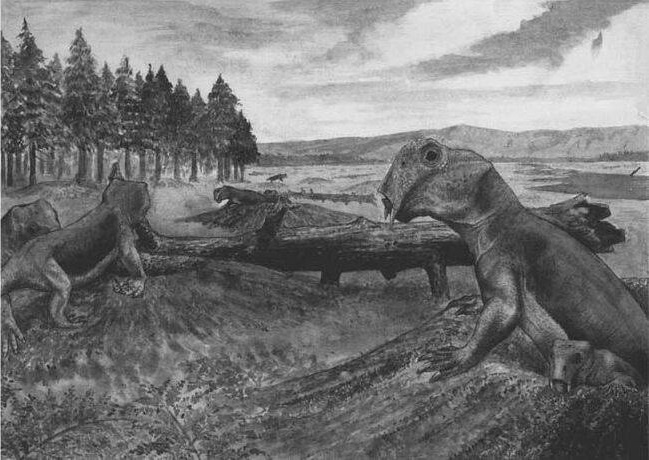

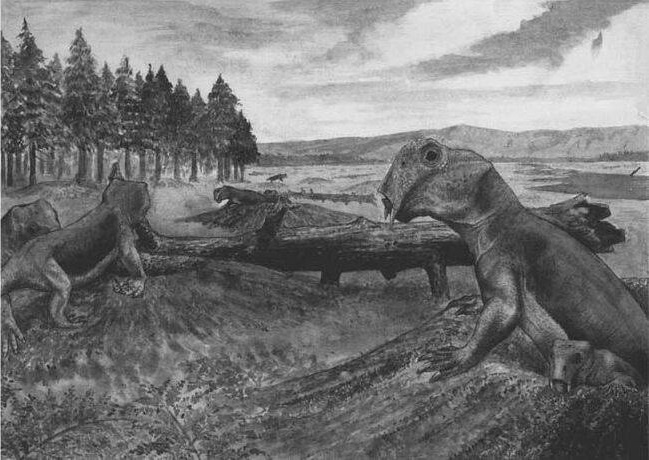

Lystrosaurus в естественном окружении. Автор — Дж. Сиббик.

Из-за ноздрей и глаз, вынесенных наверх как у бегемотов, а также плохо окостеневающих суставов конечностей листрозавров долгое время считали полуводными животными, порой даже называя их "пресмыкающимися тюленями". Сейчас полагают, что они населяли полупустынные местности и выкапывали из почвы пищу (вероятно, корни и клубни растений) с помощью широких передних лап и, возможно, бивнеобразных клыков. В пользу этой точки зрения также свидетельствует спицифическое строение черепа. Изменение его конфигурации может являться адаптацией к питанию очень твердым, богатым клетчаткой кормом, что характерно для растений, произрастающих в засушливых местностях. Широкое распространение листрозавров указывает на их склонность к миграциям.

Ранняя пластическая реконструкция полуводного Lystrosaurus.

Кормящиеся

Lystrosaurus. Автор — В. Лешик.

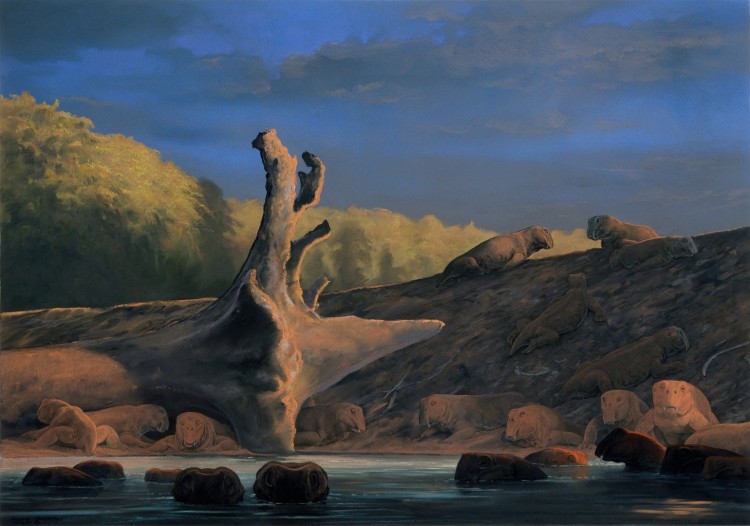

Стадо Lystrosaurus на отдыхе. Автор — Д. Гендерсон.

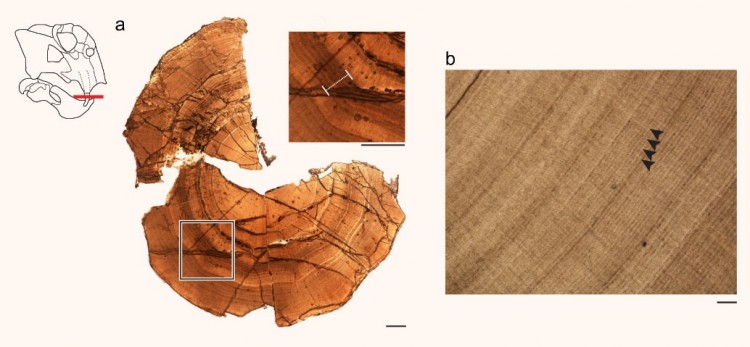

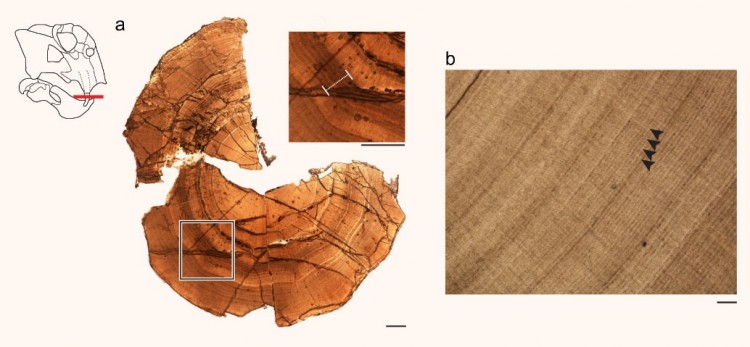

Специфические следы роста на клыках листрозавров предполагают, что они могли впадать в длительное состояние оцепенения, аналогичное гибернации — период замедления жизненных процессов и метаболизма у гомойотермных животных в периоды малодоступности пищи, когда невозможно сохранять активность и высокий уровень метаболизма. Возможно, эти дицинодонты были способны замедлять метаболизм и гибернировали где-нибудь в норах, таким образом переживая неблагоприятные условия. На клыках южноафриканских и антарктических листрозавров выявлены тонкие, регулярно расположенные кольца дентина, свидетельствующие о нормальном росте, а также более широкие кольца — признаки метаболического стресса. У особей из Южной Африки эти метки относительно узкие и встречаются редко. Однако на клыках листрозавров из Антарктиды прослеживаются более широкие и частые стрессовые кольца. Судя по ним, антарктические особи могли просыпаться и снова засыпать по несколько раз за зиму — так же, как некоторые современные млекопитающие. Помимо прочего, это также указывает на вероятную теплокровность листрозавров.

Поперечные срезы клыка Lystrosaurus. a — антарктический экземпляр с "зоной гибернации", выделенной при большем увеличении (лина масштабной линейки 1000 мкм). b — хорошо сохранившиеся регулярные следы инкрементного роста южноафриканского экземпляра без "зон гибернации"; стрелками обозначены отдельные линии со средней длинной 16-20 мкм (длина масштабной линейки — 100 мкм).

Самцы листрозавра (

Lystrosaurus declivis), дерущиеся в брачный период. Автор — Г. Угуэто.

Не исключено, что листрозавры устраивали коллективные гнездовья в подходящих для этого местах, и вылупившиеся детеныши сбивались вместе в целях безопасности, как это делают некоторые современные рептилии.

Гнездовье

Lystrosaurus. Автор — С. Ямамото.

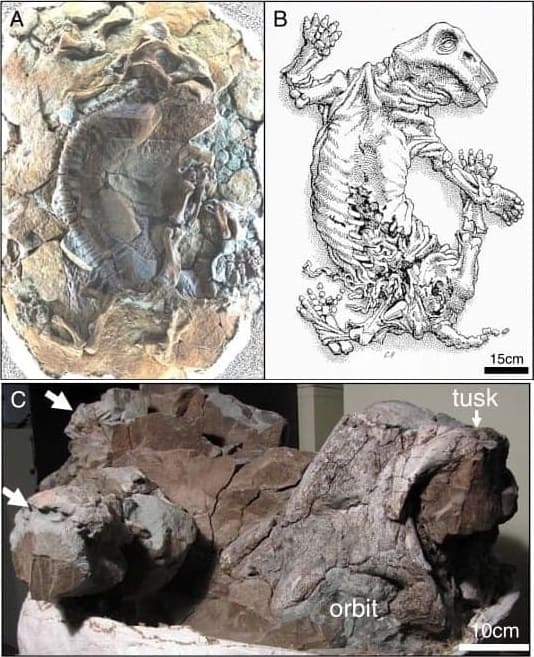

Скопление остатков 13 ювенильных особей Lystrosaurus в блоке породы из поздней перми ЮАР.

Скелеты пары Lystrosaurus в блоке породы из раннего триаса ЮАР.

Представители рода Lystrosaurus относятся к тем немногим дицинодонтам, которым удалось пережить массовое вымирание на пермо-триасовой границе. По оценкам, тогда погибло свыше 70 % всех известных видов наземных позвоночных. Поскольку вымирание было обусловлено сильнейшей вулканической активностью, когда огромные площади завалило пеплом и сажей, листрозаврам очень пригодились навыки по выкапыванию подземных частей растений. Дышать загрязненным пеплом воздухом листрозаврам, привыкшим вдыхать пыль во время рытья, также было проще, чем животным, не имевшим копательных адаптаций. Если они не ограничивались выкапыванием корма, а вдобавок рыли себе достаточно глубокие норы, то и к высоким концентрациям углекислого газа листрозавры, видимо, тоже были привычны. В любом случае даже краткий период повышения концентрации углекислого газа этим дицинодонтам пережить было проще, чем прочим наземным позвоночным. Дополнительный шанс выжить в самые суровые времена также давала способность впадать в оцепенение.

Lystrosaurus у входа в нору. Автор — М. Антон.

Еще одной особенностью, позволившей листрозаврам благополучно справиться с вымиранием, является их способность совершать многокилометровые переходы в поисках подходящих жизненных условий. Листрозавры не отличались большой скоростью передвижения, но ходили помногу и подолгу, и, если что-то их не устраивало в одном месте, они просто меняли его на другое, что в экстренной ситуации дало им преимущество над видами, не склонными к дальним кочевкам.

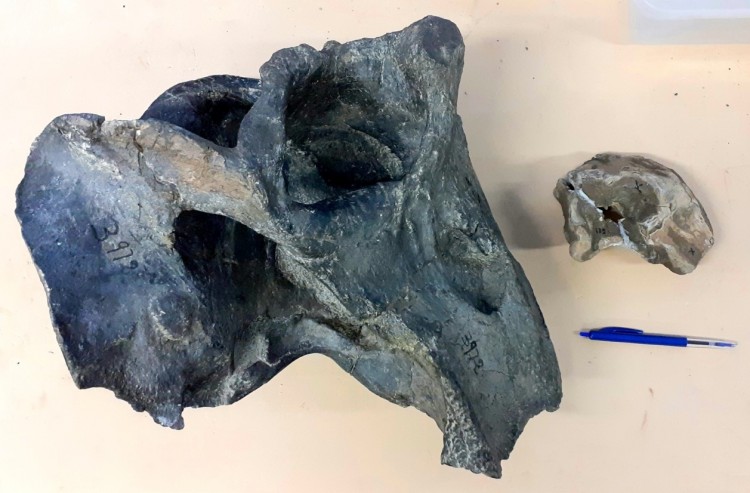

Черепа Lystrosaurus из поздней перми (слева) и раннего триаса (справа).

Однако катаклизм не прошел для листрозавров совсем уж незаметно. Раннетриасовые представители рода были гораздо мельче, чем позднепермские, и достигали половой зрелости значительно раньше. Если в перми продолжительность их жизни составляла 12-14 лет, то большинство триасовых образцов принадлежат 2-3-летним особям. Согласно расчетам, благодаря переходу размножению в более раннем возрасте листрозавры повысили свои шансы на выживание в непредсказуемых условиях сразу на 40 %.

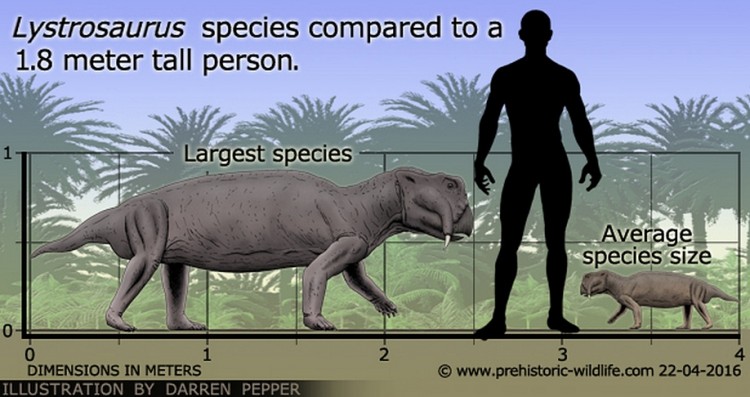

Относительные размеры крупного и мелкого видов Lystrosaurus.

В итоге выжившие листрозавры, почти полностью избавленные от прессинга хищников и серьезных конкурентов, быстро распространились на большей части суши и на протяжении нескольких миллионов лет являлись доминирующими растительноядными. Согласно некоторым расчетам, в то время они могли составлять порядка 95 % от общего количества наземных позвоночных. Это единственный известный случай, когда один род наземных животных преобладал на Земле до такой степени, образовав веер новых видов. Другие сохранившиеся терапсиды такой многочисленности в триасе достичь не смогли. Несколько других пермских родов терапсид — тероцефалы

Tetracynodon,

Moschorhinus и

Ictidosuchoides — тоже пережили массовое вымирание но, по-видимому, так и не стали многочисленными в триасе. Полное восстановление экологического разнообразия заняло порядка 30 млн. лет, охватив весь ранний и средний триас.

Естественная мумия листрозавра (

Lystrosaurus murrayi) из раннего триаса ЮАР.

Судя по седиментологическим и геохимическим данным, на исходе пермского периода климат в регионе Карру на юге Африки значительно потеплел, а его сезонность заметно усилилась. Помимо этого изменился и гидрологический режим местных рек: отмирание большей части растительности дестабилизировало речные берега, и реки стали сильнее "блуждать", а их среднегодовой сток сильно колебался из года в год. Неудивительно, что лишь самые стойкие животные и растения выживали в этих суровых условиях. Общими чертами раннетриасовой фауны были относительно малые размеры тела и "быстрая" жизненная стратегия: эти животные рано достигали зрелости и недолго жили. Чтобы спастись от обжигающего полуденного зноя и значительных суточных перепадов температур, эти животные рыли норы, а те, кто не мог построить себе убежище самостоятельно, делили его с представителями других видов.

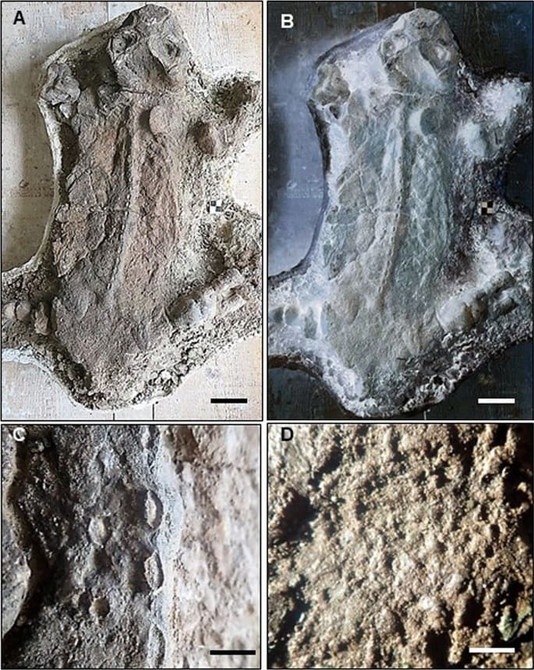

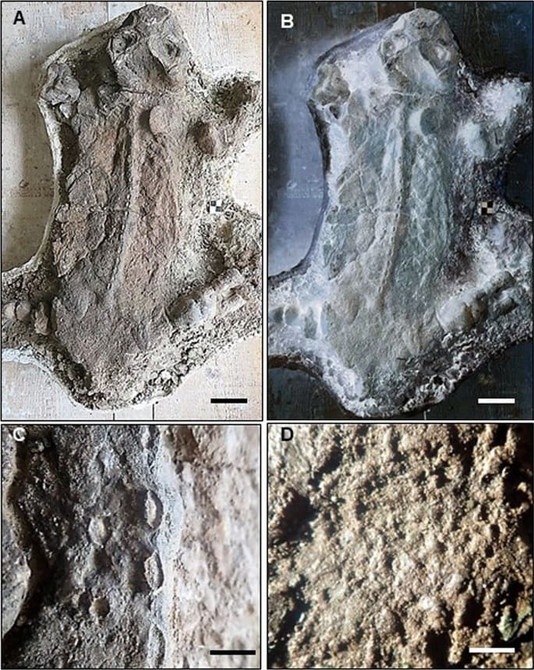

Сохранившиеся образцы кожного покрова листрозавра (

Lystrosaurus murrayi) из раннего триаса ЮАР. A, B — мумифицированное тело листрозавра в обычном свете и на негативе. Длина масштабной линейки — 10 см. C — позвоночник крупным планом: видно, как остистые отростки позвонков пробились сквозь шкуру, что часто наблюдается и у мумифицированных туш современных животных. Длина масштабной линейки — 1 см. D — крупный план кожи, заметна ее гранулированная структуру. Длина масштабной линейи — 0,5 см.

В свете вышесказанного особый интерес представляет следующая находка. В 2012 г. в древнейших триасовых отложениях южной части Карру удалось обнаружить остатки группы листрозавров, которые сбились в кучу, а затем погибли. Надо сказать, что скопления скелетов этих животных уже встречались ученым прежде, но еще никогда им не попадались настолько хорошо сохранившиеся образцы. Остатки были найдены в русле древней реки: в пласт песчаника толщиной около 2 м оказались заключены 8 окаменевших скелетов листрозавров, сохранившихся в распластанных позах. Вероятно, в период сезонной засухи они сгрудились в пойме реки, где надеялись найти воду и пропитание, но, ничего не обнаружив, погибли, после чего солнце высушило тела до состояния мумий, а ветер постепенно занес их песком. Такое поведение до сих пор наблюдается во время засухи у животных в Африке к югу от Сахары, когда они собираются вокруг оскудевающих источников воды и пищи, прежде чем погибнуть под лучами иссушающего солнца от голода и жажды.

Естественная мумия Lystrosaurus из раннего триаса ЮАР.

Любопытно, что у 2 найденных листрозавров вокруг костей наблюдаются необычные темно-коричневые отпечатки с гранулированной структурой. Они идентифицируются как остатки полуминерализированного кожного покрова этих животных — мягкого и лишенного чешуи. Если это действительно отпечатки шкуры, то перед нами — один из древнейших образцов сохранившихся мягких тканей позвоночных, и один из считанных образцов, принадлежащих синапсидам, о чьих мягких покровах исследователи все еще имеют довольно смутное представление. Интересно также и то, что стадо является смешанным и состоит из листрозавров 2 раннетриасовых видов — Lystrosaurus murrayi и Lystrosaurus declivis. При этом среди них нет ни одного взрослого, а только особи подросткового возраста, когда животные более восприимчивы к неблагоприятным погодным явлениям. Также это согласуется с тем, что листрозавры триасового периода жили всего несколько лет, в течение которых успевали размножиться.

Мумифицированные части конечностей Lystrosaurus из раннего триаса ЮАР; слева — кисть.

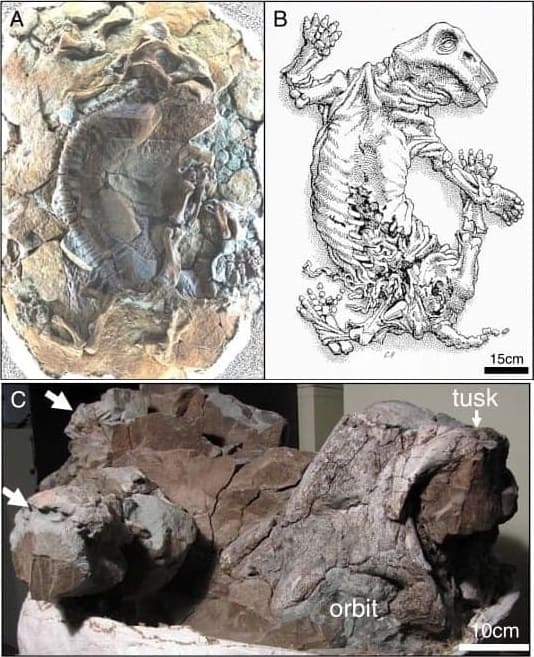

Другая примечательная находка — блок породы раннетриасового возраста, обнаруженный Дж. Китчингом в 1964 г. возле городка Гаррисмит в провинции Фри-Стейт, ЮАР. В нем остатки листрозавра (Lystrosaurus murrayi) сохранились в окружении остатков 7 темноспондильных амфибий лидеккерин (Lydekkerina huxleyi). Высказано предположение, что лидеккерины сдирали плоть с трупа листрозавра. Именно тогда обрушился берег реки, похоронив падальщиков и их добычу. Не исключено, впрочем, что соседство этих животных имело случайный характер.

Блок породы из раннего триаса провинции Фри-Стейт, ЮАР, с остатками листрозавра (Lystrosaurus murrayi) (череп отмечен длинной стрелкой) и 7 темноспондильных амфибий лидеккерин (Lydekkerina huxleyi) (сохранившиеся 3 черепа отмечены короткими стрелками), а также пластическая реконструкция события.

Листрозавры дожили до времени, когда парниковый эффект ослабел, и климат на Пангее несколько смягчился. Судя по всему, они являются предками крупных триасовых дицинодонтов — каннемейериеобразных (Kannemeyeriiformes).