Палеотериевые — Palaeotheriidae

Клада Млекопитающеобразные (Mammaliaformes)

Класс Млекопитающие (Mammalia)

Подкласс Териеобразные (Theriiformes)

Клада Голотерии (Holotheria)

Клада Трехнотерии (Trechnotheria)

Клада Кладотерии (Cladotheria)

Клада Затерии (Zatheria)

Клада Трибосфениды (Tribosphenida)

Клада Терии (Theria)

Клада Эвтерии (Eutheria)

Клада Плацентарные (Placentalia)

Магнотряд Бореоэвтерии (Boreoeutheria)

Клада Скротиферы (Scrotifera)

Клада Феревунгуляты (Fereuungulata)

Клада Эвунгуляты (Euungulata)

Клада Мезаксонии (Mesaxonia)

Отряд Непарнопалые (Perissodactyla)

Подотряд †Лофодонтообразные (Lophodontomorpha)

Инфраотряд †Эвпериссодактили (Euperissodactyla)

Клада Лошадеобразные (Hippomorpha)

Надемейство Эквуоиды (Equoidea)

Семейство †Палеотериевые (Palaeotheriidae)

Палеотериевые (Palaeotheriidae Bonaparte, 1850) — семейство надсемейства эквуоидов (Equoidea Hay, 1902), происходящее из раннего эоцена - раннего олигоцена Европы и раннего - среднего эоцена Азии. Установлены 2 подсемейства и порядка 25 родов.

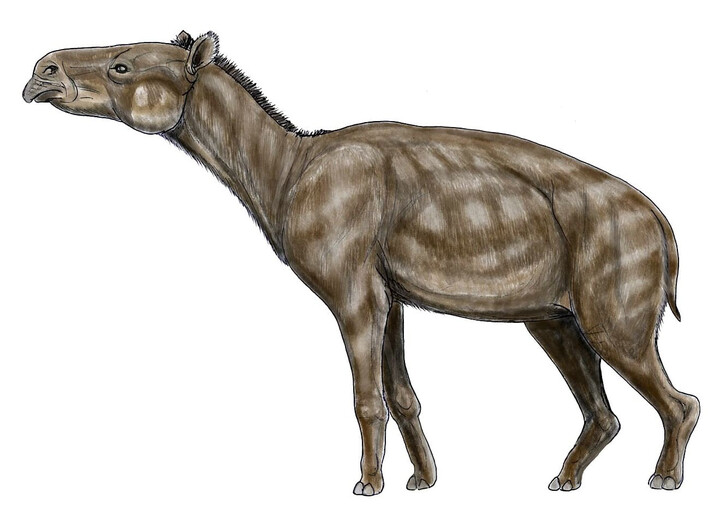

Реконструкция внешнего облика палеотерия (Palaeotherium magnum). Автор — Д. Богданов.

Строение и функции

Высота в холке составляла 25 см у наиболее ранних форм и доходила до 145 см у поздних. Последние принадлежат к крупнейшим млекопитающим, населявшим Европу в среднем и позднем эоцене. Лишь представители немногих современных им групп, таких как лофиодонтовых (Lophiodontidae) и аноплотериевых (Anoplotheriidae), могли достигать сопоставимых или больших размеров.

Внешне палеотериевые отдаленно напоминали лошадей. От других непарнопалых их отличают, прежде всего, особенности черепного строения. Глазницы обычно незамкнуты сзади и расположены либо в средней части черепа, либо ближе к его передней части. Носовые кости удлиненные, часто утолщенные. Какие-либо специализации носовой области, явно указывающие на наличие хоботка, отсутствуют.

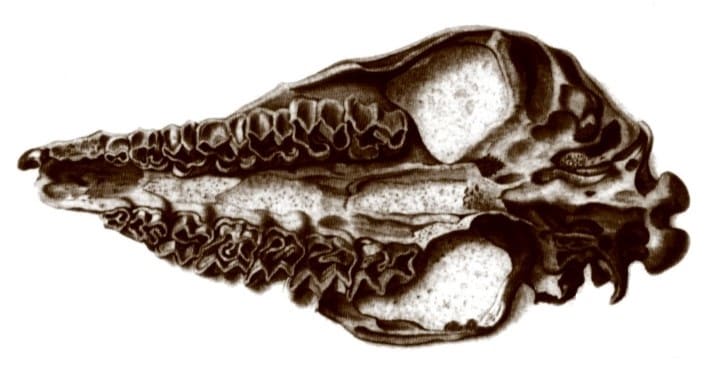

Прорисовка черепа Palaeotherium; снизу.

Зубная формула составляет I3/i3, С1/с1, P3-4/р3-4, М3/m3 = 40-44, соответствуя примитивному набору зубов плацентарных млекопитающих раннего-среднего палеогена. Резцы сохраняются в полном числе. Они имеют лопатообразную форму и, подобно современным лошадям, служили для захвата корма под прямым углом к их продольным осям. При этом резцы не срезали растительность, а хватали ее подобно пинцету. Клыки крупные, притупленные на вершине и заметно выступающие вперед. Судя по всему, они не участвовали в обработке корма, но могли использоваться для защиты от хищников и выяснения отношений с сородичами. Как в верхней, так и в нижней челюсти клыки отделены от резцов короткими, а от предкоренных зубов средними или длинными диастемами. Уменьшение длины заклыковой диастемы у палеотериевых и лошадиных из подсемейства Anchitheriinae может быть связано с увеличением общих размеров тела. Возможно, эта адаптация позволила улучшить жевательные функции предкоренных зубов за счет их моляризации и увеличения размера наряду с увеличением коренных зубов.

Щечные зубы брахиодонтные (низкокоронковые), у более продвинутых представителей становятся мезодонтными (т. е. приобретают среднюю по высоте коронку). Предкоренные зубы и их молочные предшественники демонстрируют тенденцию к моляризации, морфологически и функционально становясь ближе к коренным, и приобретают гипоконусные бугорки. У продвинутых форм эти зубы, кроме маленьких P1/р1, уже вполне моляризованы. Верхние коренные селенолофодонтные (лунчато-складчатые), со следующими гребнями на жевательной поверхности: W-образно изогнутым наружным эктолофом и скошенными поперечными прото- и металофом, которые никогда не замыкаются в марки и не образуют складочек. Нижние коренные имеют более простое селенодонтное (лунчатое) строение — с гребнями в виде полумесяцев без метаконида и метастилида, с небольшим энтоконидом или без него. Коренные зубы работали примерно так же, как у селенодонтных парнопалых.

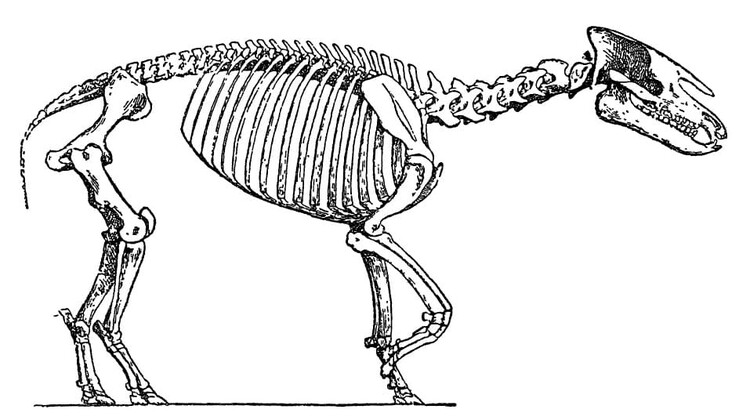

Прорисовка реконструированного скелета палеотерия (Palaeotherium magnum).

Телосложение палеотериевых умеренно тяжелое, с покатой спиной, ногами умеренной длины и коротким хвостом. Конечности в ходе эволюции становятся более массивными, а передняя их пара удлиняется. Кисть с четырьмя или тремя функциональными пальцами, стопа всегда трехпалая. Боковые пальцы немногим короче и тоньше средних. Концевые фаланги широкие, копытообразной формы.

Распространение

В отличие от лошадиных (Equidae), которые в палеогене встречались в Северной Америке и Западной Европе, палеотериевые населяли исключительно Евразию. Большинство их окаменелостей сосредоточено в Западной Европе, также их находят в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и, в случае пахинолофинов, в Азии. В эоцене Западная Евразия состояла из 3 обособленных регионов: архипелага Западной Европы, Балкано-Анатолии и Восточной Европы. Такая географическая изоляция способствовала развитию в Западной Европе эндемичной фауны млекопитающих, включая палеотериевых.

Образ жизни

Представители семейства населяли леса и редколесья, произраставшие на равнинах в условиях теплого и влажного климата, и питались мягкой растительностью. Предполагается, что ранние формы были преимущественно листоядными, а более поздние и крупные включали в свой рацион плоды с жесткой кожурой. По всей видимости, эти копытные держались группами.

Палеотерии (Palaeotherium magnum) в естественном окружении. Автор — М. Уиттон.

Происхождение и родственные связи

Истоки семейства палеотериевых, как и многих других групп непарнопалых, следует искать в палеоцене; при этом оно, вероятно, отошло от общего ствола отряда одним корнем с лошадинымы (Equidae), сходство с которыми дает повод некоторым объединять оба семейства в одно надсемейство эквуоидов (Equoidea). Однако направление эволюции в обеих ветвях было различным. У первых лошадиных предкоренные зубы уже начинают моляризоваться, чего не наблюдается у ранних палеотериевых. Более того, у некоторых видов предкоренные моляризованы даже в меньшей степени, чем у их предков. В отличие от лошадиных, до самых поздних палеотериевых щечные зубы сохранили сравнительно низкую коронку с мало усложненной жевательной поверхностью. Кроме того, палеотериевые отличаются от лошадиных тем, что их носовая вырезка открывается дистально по отношению к клыку, над заклыковой диастемой, а также строением среднего метаконуля на Р4 и наклонным метастилем на М1 и М2.

В отличие от лошадиных, палеотериевые сравнительно быстро увеличились в общих размерах, но их спина при этом осталась покатой, а конечности стали более массивными, с мало уменьшившимися боковыми пальцами. В обоих семействах происходило удлинение метаподиальных элементов, однако в то время как у палеотериевых это происходило с пястными костями кисти, у лошадиных удлинялись плюсневые кости стопы. Увеличение длины передних конечностей является общей чертой копытных, адаптировавшихся к ощипыванию нижних ветвей деревьев. Таким образом, палеотериевые были лучше приспособлены к жизни в густых лесах, в то время как лошадиные быстрее передвигались и питались наземной, более жесткой растительностью.

Эволюционная история

На территории Европы непарнопалые впервые фиксируются в пределах фаунистической зоны MP 7, сотвествующей самому началу эоцена. Они представлены ранними эквуоидами, такими как Hyracotherium, Pliolophus, Cymbalophus и Hallensia, которые сохранялись до MP 8-10, когда появились пахинолофины, например Propalaeotherium и Orolophus. В зоне MP 13 появляются такие пахинолофины, как Anchilophus и Pachynolophus, а также первые палеотериины — Palaeotherium и Paraplagiolophus. Возможно, Plagiolophus возник еще в MP 12.

В зоне MP 14 началась диверсификация и широкое распространение палеотериин со средневысокими щечными зубами, включая моляризирующиеся предкоренные, тогда как более примитивные пахинолофины с низкими щечными зубами становятся все более редкими, хотя некоторые из них дожили до позднего эоцена. Первые представители этой новой волны палеотериин оставались относительно небольшими, но уже демонстрировали адаптации к объеданию высоко расположенной растительности, такие как удлиненные шейные позвонки и более длинные передние конечности. Вместе с тем, их ступни стали длинее и уже, приспособившись к более быстрому передвижению. В среднем эоцене Западной Европы доминировали Plagiolophus, Palaeotherium и Leptolophus, а на Пиренейском полуострове появились эндемичные Cantabrotherium, Franzenium и Iberolophus.

После MP 16, с завершением среднего эоцена, наблюдается смена фауны, связанная с исчезновением таких групп, как лофиодонтовые (Lophiodontidae) и европейские гирахиевые (Hyrachyidae). Эти изменения объясняются переходом от влажных тропических лесов к более сухим редколесьям, составленными относительно жесткой растительностью. Выжившие растительноядные млекопитающие приспособились к новым условиям, изменив строение зубного аппарата и стратегии питания. Несмотря на эти изменения, европейская среда оставалась субтропической, а палеотериевые широко диверсифицировались и стали доминирующей группой непарнопалых в позднеэоценовой Западной Европе. Некоторые палеотериины достигли в это время значительных размеров: например, Paleotherium magnum был величиной с современную лошадь.

В позднем эоцене Пиренейский полуостров сохранял определенную степень изоляции. Здесь развилась автохтонная фауна палеотериевых, состоящая из таких родов, таких как Paranchilophus, Franzenium и Cantabrotherium. Их представители "подражали" эволюционным тенденциям, наблюдаемым в остальной Европе. Например, Cantabrotherium casanovasae достигал величины Paleotherium magnum, но обладал гораздо более высококоронковыми щечными зубами. К концу эоцена иберийские формы были вытеснены более распространенными пришельцами из Центральной Европы.

Эоцен-олигоценовая граница между зонами МР 20 и МР 21 ознаменовалась глобальным переходом от теплого и влажного климата со стабильно высоким уровнем осадков к более холодной и засушливой обстановке. Это было вызвано снижением содержания в атмосфере углекислого газа, что сопровождалось увеличением площади антарктических ледяных щитов и падением уровня Мирового океана примерно на 70 м. Существенное похолодание привело к тому, что на всех материках вместо лесов стала преобладать лесостепь, а снижение уровня моря способствовало усилению миграции животных между Балкано-Анатолией и Западной Европой. Сокращение доступа к растительной пище из-за увеличения сезонности климата в сочетании с прибытием из Азии новых, более адаптивных копытных и хищников вызвало угасание эндемичных европейских групп, таких как Palaeotheriidae, Anoplotheriidae и Xiphodontidae. Последние роды палеотериевых — Palaeotherium и Plagiolophus — исчезают в зоне МР 21, примерно 33 млн. лет назад.

Состав

Семейство Palaeotheriidae традиционно разделяют на 2 подсемейства — Palaeotheriinae и Pachynolophinae. Они различаются по строению верхних коренных зубов, при этом мезостили, по меньшей мере, умеренно развиты у Palaeotheriinae, но в целом слабо развиты или отсутствуют у Pachylophinae. Филогенетическое положение и состав Pachylophinae остаются спорными, иногда ранг этой группы повышается до самостоятельного семейства в составе Equoidea. Согласно другой точке зрения, Pachylophinae являются парафилетической группой, предковой для Palaeotheriinae. Иногда выделяется подсемейство Plagiolophinae, но чаще его представителей относят к Palaeotheriinae. В составе последних могут выделяться трибы Leptolophini, Palaeotheriini и Plagiolophini.

Филогенетические исследования 2017 и 2019 гг. показали, что Palaeotheriidae представляет собой монофилетическую кладу, не включающую сторонних потомков. Hyracotherium с данной точки зрения признается одним из первых представителей семейства, входящим в Pachynolophinae. Вид "Hyracotherium" remyi, раньше относившийся к роду Propachynolophus, определен как сестринский таксон по отношению к более поздним палеотериевым. Роды Pachynolophus и Lophiotherium, являющиеся пахинолофиинами, образуют монофилетические группы, в то время как Eurohippus и Propalaeotherium составляют парафилетическую кладу относительно представителей производного и монофилетического подсемейства Palaeotheriinae. Это делает Pachynolophinae парафилетической группой.

Кладограмма, отображающая родственные связи палеотериевых (Palaeotheriidae) (по Реми с соавт., 2019 г.).

Здесь для семейства принят следующий состав:

подсемейство †Пахинолофины (Pachynolophinae Paulow, 1877);

род †Анхилофы (Anchilophus Gervais, 1852);

род †Бепитерии (Bepitherium Checa et Colombo, 2004);

род †Еврогиппусы (Eurohippus Franzen, 2006);

род †Гиракотерии (Hyracotherium Owen, 1841);

род †Лицзиании (Lijiangia);

род †Лофиогиппусы (Lophiohippus Bai, 2017);

род †Лофиотерии (Lophiotherium Marsh, 1871);

род †Метанхилофы (Metanchilophus Remy, 2012);

род †Оролофы (Orolophus Remy, 2017);

род †Пахинолофы (Pachynolophus Pomel, 1847);

род †Паранхилофы (Paranchilophus Casanovas et Santafé, 1989);

род †Пропахинолофы (Propachynolophus Lemoine, 1891);

род †Пропалеотерии (Propalaeotherium Gervais, 1849);

род †Цяньогиппусы (Qianohippus Miao, 1982);

подсемейство †Палеотериины (Palaeotheriinae (Bonaparte, 1850));

род †Кантабротерии (Cantabrotherium Casanova-Cladellas et Santafe-Llopis, 1987);

род †Францении (Franzenium Casanovas et Santafe, 1989);

род †Иберолофы (Iberolophus Badiola et Cuesta, 2008);

род †Идиодонтерии (Idiodontherium Perales-Gogenola, Badiola, Gómez-Olivencia et Pereda-Suberbiola, 2023);

род †Лептолофы (Leptolophus Remy, 1965);

род †Мекодонтерии (Mekodontherium Remy, 2000);

род †Метаплагиолофы (Metaplagiolophus Checa Soler, 1993);

род †Палеотерии (Palaeotherium Cuvier, 1804);

род †Плагиолофы (Plagiolophus Pomel, 1847);

род †Параплагиолофы (Paraplagiolophus Depéret, 1917);

род †Псевдопалеотерии (Pseudopalaeotherium Franzen, 1972).

Ссылки

Palaeotheriidae (Paleobiology Database) перейти

Palaeotheriidae (Wikipedia) перейти

Литература

Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных. В 3 т. Т. 3 — М.: Мир, 1993

Основы палеонтологии. В 15 т. Т. 13: Млекопитающие / Гл. ред. Орлов Ю. А. — М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр, 1962

Ромер А. Ш. Палеонтология позвоночных. — М. — Л.: Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1939

Тернер А., Антон М. Большая энциклопедия доисторических животных — М.: Оникс, 2006

Augusti J., Anton M. Mammoths, sabertooths, and hominids: 65 million years of mammalian evolution in Europe. — New York: Columbia University Press, 2002