Строение и функции

Относительные размеры представителей рода Plagiolophus.

Представители рассматриваемого рода имеют небольшие и средние для палеотериевых размеры. В зависимости от вида, основная длина черепа варьирует от 17 до 40 см, лина зубного ряда P2-M3 — от 6 до 12,1 см. У наименьшего вида Plagiolophus minor основная длина черепа не превышает 20 см, а длина зубного ряда P2-M3 — 6,9 см. Plagiolophus huerzeleri на 20-25 % крупнее Plagiolophus ministri с длиной основания черепа 35 см и длиной зубного ряда P2-M3 от 10 до 11,8 см. Длина ряда нижних щечных зубов Plagiolophus fraasi составляет от 9-9,8 см, у Plagiolophus major — 9,9-10,9 см. Основная длина черепа первого вида оценивается в 30 см, второго — 35 см. Plagiolophus javali известен только по нижней челюсти молодой самки с длиной ряда щечных зубов 12,1 см. С расчетной длиной черепа взрослой особи порядка 40 см, наиболее поздний вид Plagiolophus javali является и самым крупным.

Согласно расчетам различных авторов, Plagiolophus minor весил приблизительно от 10 до 25 кг, Plagiolophus annectens — от 35 до 50 кг, Plagiolophus fraasi — от 50 до 70 кг, Plagiolophus ministri — около 55 кг, Plagiolophus mamertensis — порядка 75 кг, Plagiolophus major — от 80 до 110 кг, Plagiolophus huerzeleri — от 90 до 110 кг, Plagiolophus cartailhaci — порядка 100 кг, Plagiolophus mazateronensis — от 95 до 130 кг, а вес Plagiolophus javali мог превышать 150 кг.

Прорисовки черепного материала различных видов плагиолофов: a — Plagiolophus cartailhaci; b — Plagiolophus curtisi; c — Plagiolophus annectens; d — Plagiolophus major; e — Plagiolophus oweni; f — Plagiolophus minor; g — Plagiolophus ringeadei; h — Plagiolophus ministri; i — Plagiolophus huerzeleri. Длина масштабной линейки — 5 см.

Череп вытянут, сужен и довольно высок, отдаленно напоминающий череп современного осла (Equus asinus). Его лицевой отдел удлинен в большей степени, чем у Palaeotherium, что особенно характерно для поздних видов. Например, Plagiolophus huerzeleri имеет более вытянутую, схожую с лошадиной морду, чем живший ранее Plagiolophus annectens; у первого вида также выше расположенная глазница с более длинной передней частью, что подразумевает иное расположение лицевых мышц по сравнению со вторым видом. При взгляде сверху череп обладает слегка треугольными очертаниями, с более широкой передней частью по сравнению с Leptolophus. Череп максимально расширен либо спереди, либо сзади от места причленения нижней челюсти.

Тело предчелюстной кости удлиненное, но невысокое и вмещает все резцы. Верхняя челюсть расширяется на уровне клыков, но в целом морда узкая. Носовая вырезка обычно глубокая, достигающая уровня P1-M1, ее нижний край образован верхними поверхностями предчелюстных и верхнечелюстных костей. Носовое отверстие расположено выше, чем у Propalaeotherium, и различается по форме в зависимости от вида, в целом становясь менее полым у более поздних видов, вопреки эволюционным тенденциям, наблюдаемым у Palaeotherium. Глазница находится чуть позади середины черепа, что делает ее положение более сходным с таковым у палеогеновой лошади Mesohippus, чем с больше сдвинутой вперед глазницей Palaeotherium.

Череп с нижней челюстью плагиолофа (Plagiolophus annectens) из Эзе-ле-Бен, Франция.

Зрительное отверстие, расположенное в клиновидной кости, больше, чем у Palaeotherium; оно отделено от других отверстий, как у прочих палеотериевых, и вытянуто вперед по сравнению с лошадиными. У Plagiolophus annectens и Plagiolophus minor зрительные отверстия пронизывают череп и соединяются друг с другом, образуя единый зрительный канал; у Plagiolophus cartieri и олигоценовых видов они разделены толстыми перемычками и, следовательно, ведут к двум разным зрительным каналам для каждого отверстия. Заглазничное сужение находится позади заглазничного отростка, как у большинства других палеотериевых, но не у Palaeotherium. Скуловая дуга узкая и поднимается до задней части глазницы. Сагиттальный и затылочный гребни хорошо развиты, причем последний сильнее выражен у самцов.

Засуставный отросток, расположенный на чешуйчатой части височной кости, как у Plagiolophus, так и у Palaeotherium большой и имеет параллельные переднюю и заднюю стенки. В этом отростке находится углубление в крыше слухового прохода, которое у разных видов имеет разную форму. Нижняя часть слухового прохода не имеет канала, за исключением Plagiolophus huerzeleri. Каменистая часть височной кости в значительной степени контактирует с основной частью затылочной кости и слегка вогнута. Небная кость простирается до слезной кости.

Неполная нижняя челюсть плагиолофа (Plagiolophus annectens). Миланский музей естествознания.

Нижнечелюстной симфиз удлиненный, с выступающими резцами. Горизонтальная ветвь нижней челюсти крепкая, расширяющаяся спереди назад. Ее нижний контур в основном выпуклый, но в передней части прямой. Детали строения горизонтальной ветви варьируют в зависимости от видовой и половой принадлежности. Восходящая ветвь длинная, как у Palaeotherium, но шире в области сочленения с черепом. Ее мыщелковый отросток узкий, удлиненный и наклонный. Венечный отросток нижней челюсти широкий, как у Palaeotherium, но иногда может быть шире; к нему крепилась хорошо развитая жевательная мускулатура.

Прорисовки реконструированного по эндокрану головного мозга плагиолофа (Plagiolophus minor). Длина масштабной линейки — 5 см.

Подрод Plagiolophus характеризуется относительно неглубокой носовой вырезкой, всегда заканчивающейся перед P2, отсутствием предглазничной ямки и более тонкой горизонтальной ветвью нижней челюсти по сравнению с таковой у Paloplotherium. Paloplotherium отличается от Plagiolophus более глубокой носовой вырезкой, всегда заходящей за пределы P2, и большим размером черепа, но он также лишен каких-либо следов предглазничной ямки. Fraasiolophus отличается от двух других подродов наличием глубокой предглазничной ямки.

Ранее считалось, что представители подрода Paloplotherium (включая виды Plagiolophus annectens и Plagiolophus majus) обладали коротким хоботком, но форма носовых костей указывает на то, что у этих животных он, скорее всего, отсутствовал. С другой стороны, эволюционная линия Fraasiolophus (в лице Plagiolophus fraasi), возможно, имела сильно развитые верхние губные мышцы.

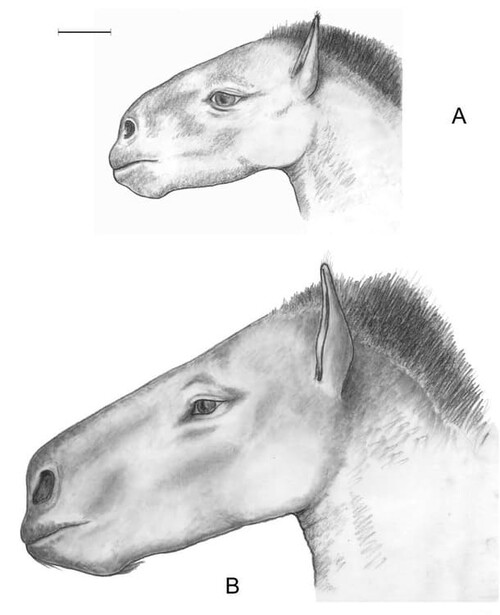

Портретные реконструкции плагиолофов: А — Plagiolophus annectens; В — Plagiolophus huerzeleri. Длина масштабной линейки — 5 см.

Зубная формула: I3/i3, С1/с1, P3-4/р3-4, М3/m3 = 40-44. Заклыковые диастемы длиннее, чем у Palaeotherium; длина диастем варьирует в зависимости от вида и пола. В ходе эволюции изначально брахиодонтные щечные зубы постепенно становятся мезодонтными и обретают цемент, предкоренные все более моляризуются, а коренные увеличиваются в размере по направлению спереди назад. По сравнению с Leptolophus щечные зубы имеют не столь выраженные гребни и менее гетеродонтны, по сравнению с Paraplagiolophus — более узкие и с сильнее выраженными гребнями. Подрод Plagiolophus отличается от Paloplotherium более длинными заклыковыми диастематами и большей степенью мезодонтности, также у первого по сравнению с вторым пропорционально более узкие и косо ориентированные язычные гребни на верхних щечных зубах. У Paloplotherium по сравнению с Plagiolophus сильнее выражена гетеродонтность предкоренных и меньшие внутренние бугорки.

Резцы типичной для эквуоидов лопатообразной формы, уплощенные с острыми краями. I1/i1 с удлиненными передними поверхностями, которые по размеру равны таковым у Palaeotherium, но меньше, чем у Leptolophus. Задняя поверхность короче передней, вогнута и окружена пояском, доходящим до внешнего края резца. i1 наклонен и несколько выдается вперед. I2/i2 и I3/i3 имеют менее симметричную форму коронки, чем I1/i1. I2/i2 с несколько скошенными внешними краями. I3/i3 наиболее дифференцированы и самые маленькие из всех резцов. Клыки короткие, с выпуклой передней поверхностью. Их ширина варьирует в зависимости от половой принадлежности. В то время как верхние клыки наклонены вперед и наружу из-за положения их корней, нижние клыки и их коронки сориентированы более вертикально, хотя коронки также расходятся.

Нижний (слева) и верхний (справа) зубные ряды плагиолофа (Plagiolophus fraasi). Палеонтологическая коллекция Тюбингенского университета.

У самых древних видов имеется по 4 предкоренных зуба в каждой половине обеих челюстей, тогда как более поздние виды в ходе эволюции утратили I-е предкоренные. Plagiolophus annectens сохраняет 4 молочных предкоренных, которые сменяются 3 постоянными. I-й предкоренной, если он сохраняется, выглядит маленьким, вытянутым и узким; обычно же его место занимает сместившийся II-й предкоренной. Метакон на P3 с течением времени уменьшился, а P4, по крайней мере, иногда теряет мезостиль и часто теряет гипокон. р4 с высоким талонидом, но без энтоконида. В сравнении с ним, энтоконид р3 короткий и имеет форму полумесяца. На коренных гребень эктолофа, как правило, выступает над большими бугорками. Цемент на коронках щечных зубов в ходе эволюции обычно утолщается по направлению к заднему концу зубного ряда. У Paloplotherium цемент на коронках иногда отсутствует. На верхних коренных каждая доля эктолофа имеет развитое среднее ребро. Паракон отделен от протокона, а металоф соприкасается с эктолофом только на поздних стадиях зубного износа. Полумесяцы на жевательных поверхностях нижних коренных отделены друг от друга. За исключением молочных коренных зубов, метастилидные и метаконидные бугорки почти идентичны друг другу. Внутренние цингулиды нижних коренных редуцированы или отсутствуют.

Туловище относительно стройное, поддерживаемое высокими и крепкими конечностями. Из всех видов посткраниальный скелет достаточно полно известен лишь для Plagiolophus minor. Он реконструируется с сильно покатой спиной, наивысшая точка которой приходится на последний грудной позвонок, а остистые отростки поясничных позвонков обращены вперед. Такая выгнутая спина в большей степени напоминает современные реконструкции Propalaeotherium, чем Palaeotherium. Как и у Palaeotherium, шейные позвонки крупные. Хвост короткий и тонкий.

Скелет плагиолофа (Plagiolophus minor) из земли Баден-Вюртемберг, Германия. Государственный музей естествознания, Штутгарт.

Лопатка обращена вперед, со слегка суженной шейкой (т. е. ее задняя часть шире передней) и укороченным верхним краем. Подвздошный гребень тазовой кости вогнутый, в отличие от выпуклого у Palaeotherium. Подобно большинству видов Palaeotherium и в отличие от более раннего пахинолофина Propalaeotherium, вcе конечности трехпалые. Кости кисти и стопы стройнее, а боковые пальцы по сравнению со средним меньше и тоньше, чем у Palaeotherium. У Plagiolophus minor особенно стройные кости конечностей, строение которых предполагает его лучшую приспособленность к бегу, чем какого-либо другого вида Palaeotherium и прочих родов палеотериевых. На адаптацию к бегу многих видов Plagiolophus, а также Palaeotherium medium, указывают их удлиненные и тонкие пястные и плюсневые кости пропорционально равной длины. У Plagiolophus ministri столь же высокая и узкая таранная кость, что говорит о возможности сходства строения костей его конечностей с таковой у Plagiolophus minor. Таранная кость Plagiolophus huerzeleri несколько короче и шире, чем у Plagiolophus ministri. У обоих видов тонкие кости конечностей, примерно соответствующие таковым Plagiolophus minor. Plagiolophus fraasi отличается от вышеуказанных видов тем, что его боковые метаподии видны при взгляде спереди. Таранные кости Plagiolophus javali и Plagiolophus annectens короткие и массивные. Строение известных костей конечностей Plagiolophus annectens, Plagiolophus fraasi и Plagiolophus javali указывает на cравнительно короткие и мощные ноги, менее приспособленные к бегу.

Скелет конечного отдела конечности плагиолофа (Plagiolophus sp.). Государственный музей естествознания, Штутгарт.

Образ жизни

Эволюция зубного ряда и мускулатуры жевательного аппарата, а также характер микроизноса эмали указывает на то, что плагиолофы на протяжении своего существования должны были иметь различные типы питания. Самые ранние формы поедали относительно жесткую листву, избегая одревесневших материалов (таких как корни или кора деревьев), затем превратились в смешанных фитофагов и, в конечном итоге, стали пастись преимущественно на траве. Такое изменение рациона, по-видимому, связано с постепенным похолоданием между концом среднего эоцена и началом олигоцена, сопровождавшимся повышением засушливости и более выраженной сезонностью климата, когда в зависимости от времени года менялась доступность определенных растений. Относительно длинная шея плагиолофов позволяли доставать до растений на разных уровнях, а сильная выраженность затылочных гребней позволяет предположить, что они были способны совершать мощные движения головой в заднем направлении для отрывания пищи.

Географическое (А) и временное (В) распространение, а также жевательные поверхности щечных зубов (С) некоторых видов Plagiolophus.

В то время как многие виды плагиолофов были относительно недолговечными, Plagiolophus minor существовал настолько долго, что наблюдаются явные тенденции в изменении его пищевых предпочтений. Судя по имеющимся данным, в результате изменения окружающей среды в начале олигоцена этот вид стал потреблять меньше плодов, молодых побегов и мягкой листвы в пользу старых и жестких листьев, которые были более доступными, но вместе с тем сильнее нагружали зубную систему. После этого климат оставался достаточно стабильным, чтобы Plagiolophus minor уже не приходилось реагировать дальнейшими изменениями в питании. Однако данный вид не только смог успешно пережить экологический кризис, но и стал после этого родоначальником целого ряда новых представителей рода.

Реконструкция внешнего облика плагиолофа (Plagiolophus annectens). Автор — Р. Учитель.

Сравнительно крупные глазницы плагиолофов свидетельствуют о достаточно хорошем зрении, а эндокран Plagiolophus minor показывает, что он был довольно большим и имел развитый ринэнцефалон, отвечающую за обоняние область головного мозга. Наряду с успешным приспособлением к новому рациону и хорошо развитыми бегательными способностями, указанные нейрофизиологические особенности, вероятно, способствовали длительному выживанию данного рода, представителям которого пришлось столкнуться со значительным давлением со стороны ранних хищников и конкуренцией с новыми растительноядными, пересилившимися из Азии на рубеже эоцена и олигоцена.

Плагиолоф (Plagiolophus minor) в естественном окружении. Автор — М. Уиттон.

На протяжении большей части своей длительной эволюционной истории плагиолофы отличались высоким видовым разнообразием и являлись одними из самых распространенных европейских копытных. Их исчезновение в начале позднего олигоцена ознаменовало собой полное вымирание всего семейства палеотериевых.