Еще одно крупное скопление остатков телеоцеров находится в национальном парке Эшфолл, расположенном в долине реки Вердигри на северо-востоке Небраски. В переводе на русский язык название парка означает "Пеплопад", порой его также именуют Американскими Помпеями. Начиная с 1971 г. на участке площадью 1,5 кв. км было найдено более ста скелетов Teleoceras major, в основном полных и не изменивших свое положение после смерти. Очевидно, здесь погибло целое стадо, состоящее из животных самого разного возраста — от новорожденных детенышей до взрослых самцов (5 особей) и самок (32 особи), многие из которых беременны. Некоторые самки захоронены вместе с прижавшимися к ним разноразмерными телятами, тогда как другие молодые особи лежат в стороне от взрослых.

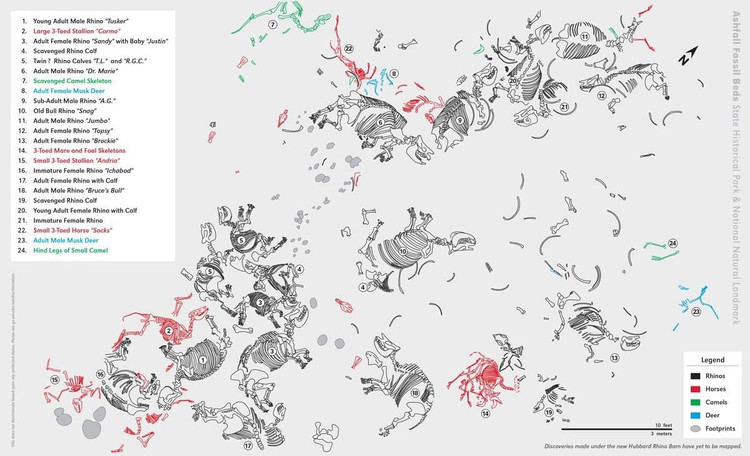

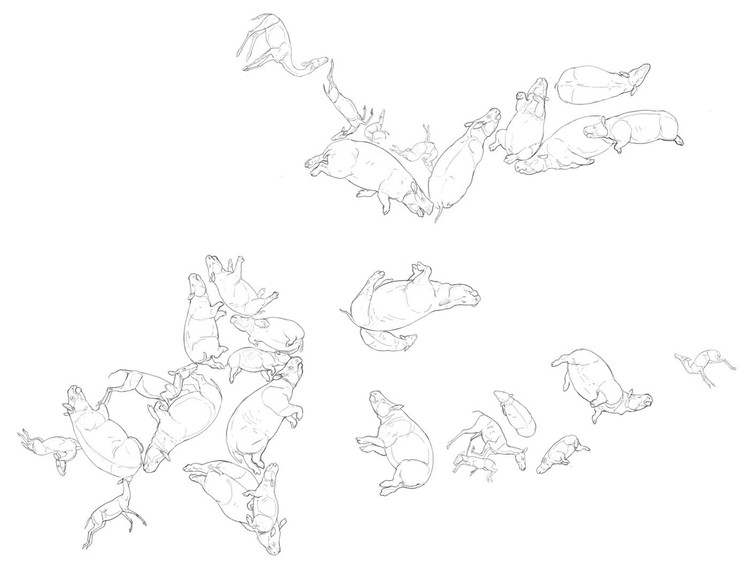

"Носорожье стойло" — участок раскопа Эшфолльского местонахождения в штате Небраска, США, со скелетами телеоцеров (Teleoceras major) и других копытных, а также схема расположения части из них.

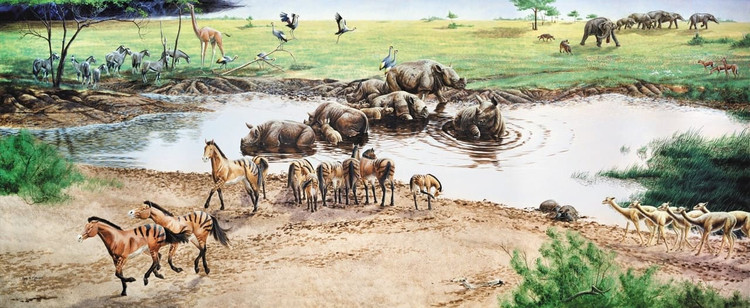

Помимо телеоцеров, за годы раскопок в Эшфолле обнаружены другие представители фауны, в числе которых носороги афелопсы, трехпалые лошади, длинношеие верблюды, вилорог, кабарга, пекари, четырехбивневые хоботные гомфотерии, медведесобаки, псовые, куньи, кролики, бобры, суслики, гоферы, хомяки, мыши и другие грызуны, ежи, кроты, землеройки, летучие мыши, птицы, черепахи, ящерицы, змеи, лягушки, а также остатки растительности (в целом не менее 80 родов, видов и форм, определенных только до семейства).

Данное сообщество существовало в условиях мягкого субтропического климата в лесостепном ландшафте, напоминавшем современную африканскую саванну. На месте Эшфолла находился небольшой периодически пересыхающий водоем, где постоянно жили и куда приходили на водопой животные. Однажды эта идиллия была уничтожена вулканической катастрофой. Установлено, что она произошла около 11,8 млн. лет назад, в конце среднего миоцена (поздний кларендоний). Окаменелости из национального парка Эш-Холлоу на западе Небраски обнаружены в той же геологической формации и могли образоваться во время того же события.

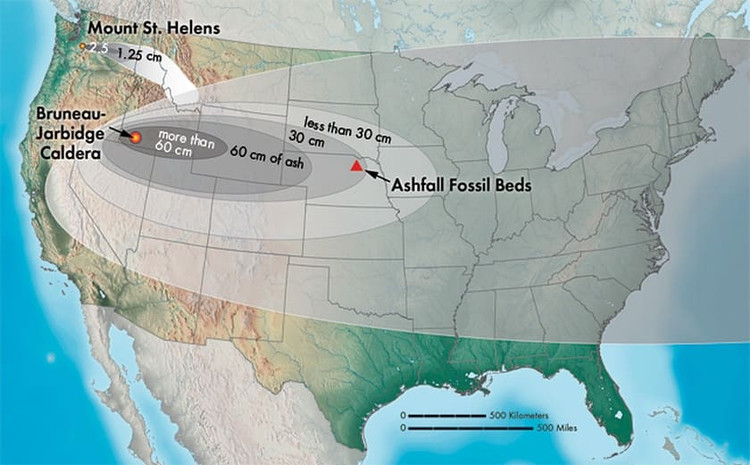

Картосхема распространения пепла, выброшенного супервулканом Бруно-Джарбидж в конце среднего миоцена.

Мощнейший взрыв супервулкана произошел на юго-западе современного Айдахо, что привело к образованию кальдеры Бруно-Джарбидж диаметром около 10 км. Взрыв сопровождался выбросом в атмосферу колоссального объема пеплового материала. Ветер растянул пепловое облако на гигантской площади поперек всего североамериканского континента вплоть до берегов Атлантики, а это не менее 3500 км. Перемещаясь через Великие равнины на восток, облако постепенно оседало. Оно было настолько густым, что в удаленном на 1460 км от эпицентра выброса Эшфолле пеплопад сформировал слой толщиной 2,5 м.

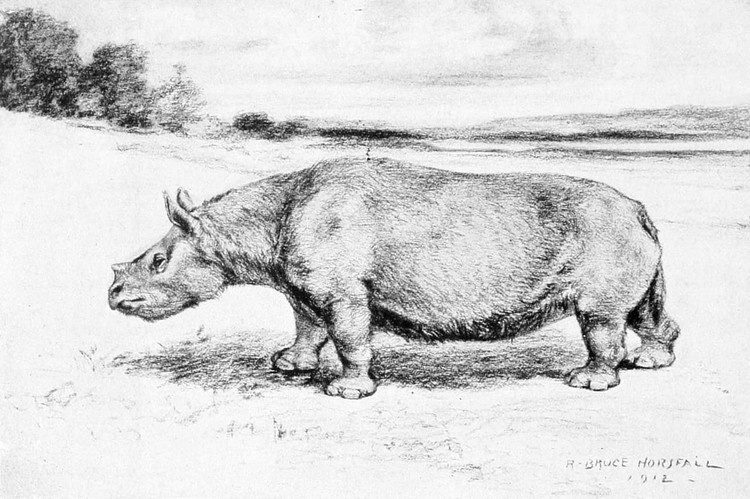

Скелеты взрослого и молодого телеоцеров (Teleoceras major) в окружающей породе из Эшфолла в штате Небраска, США.

Многие местные обитатели не покинули окрестности водоема и один за другим умерли. Причина их смерти кроется в размере и строении пепловых частиц. Если посмотреть на эти частицы при сильном увеличении, они будут напоминать осколки стекла, но только размером до десятых долей миллиметра. По сути, это самая настоящая пыль, которая способна легко проникать в легкие во время вдоха. После взрыва супервулкана концентрация пепла в воздухе была высока, и животные надышались этой пылью настолько, что мелкие частицы закупорили их дыхательные пути. Пепел во влажной среде способен хорошо спрессовываться, образуя плотную пробку, через которую вдыхаемый кислород пройти уже не может.

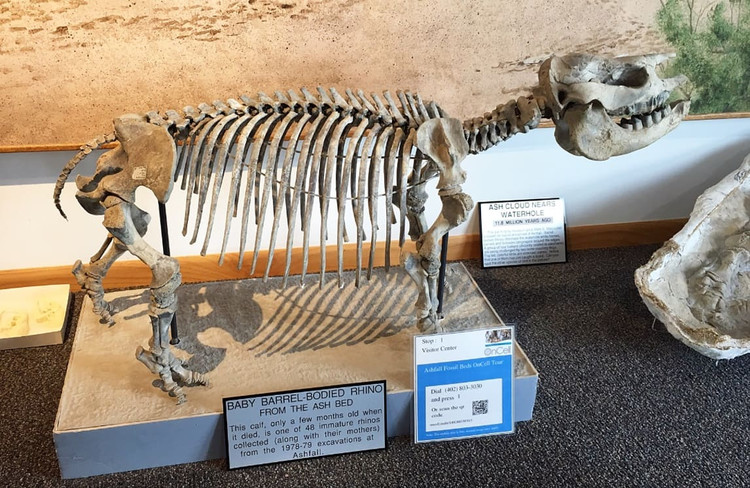

Смонтированный скелет детеныша телеоцера (Teleoceras major) из Эшфолла в штате Небраска, США.

Таким образом, животные Эшфолла погибли от удушья. Об этом говорят не столько их посмертные позы, сколько белые костные разрастания на длинных костях конечностей, челюстях и костях таза, которые формируются при длительном нарушении работы легких, например из-за вдыхаемого пепла. Недостаток кислорода приводит к застою в соединительной ткани и формированию новой костной ткани — гипертрофической остеопатии.

Схематическая прорисовка части костища в Эшфолле в штате Небраска, США.

Животные умирали последовательно в зависимости от своего размера. Это отслеживается по положению скелетов в слоях, которые находятся выше кровли песчаникового слоя, сформировавшегося в водоеме до начала извержения. Кости наиболее мелких представителей фауны — черепах, птиц, насекомоядных, грызунов и кабарги — залегают ближе всего к указанной кровле в слое мощностью около 10 см, представляющем собой смесь песка и пепла, образовавшуюся на мелководье в результате взмучивания осадка самими животными. Их небольшие легкие не могли справиться с пеплом в течение длительного времени и они задохнулись вскоре после его выпадения; некоторые из них даже могли быть погребены заживо. Кости зверей среднего размерного класса, такие как лошади и верблюды, залегают в том же слое выше. Они выживали на протяжении нескольких недель или даже месяцев, но продолжали вдыхать пепел в итоге тоже умерли медленной и мучительной смертью. Затем идет 10-сантиметровый слой светло-серого пепла без следов жизни, который перекрывается смешанным слоем из песка и пепла мощностью до 15 см. В нем найдены кости животных самого крупного размерного класса — носорогов, обладавших наибольшим объемом легких и поэтому погибших последними. Еще выше расположен 2-метровый слой пепла без каких-либо окаменелостей.

Реконструкция посмертных поз животных, сложивших часть костища в Эшфолле в штате Небраска, США. Автор — В. Синкконен.

На костях некоторых животных выявлены следы зубов хищников-падалеедов, таких как редкие в Эшфолле "костедробящие" собаки борофагины. Они активно питались трупами и даже пытались выкапывать их из пепла, отчего в местонахождении наличествуют поврежденные скелеты и их отдельные части. Вулканический пепел оказался прекрасным консервантом: сохранились не только кости, но и отпечатки шкуры, остатки непереваренной растительной пищи, а также оставленные непосредственно перед смертью следы. Помимо следов передвижения крупных млекопитающих обнаружены целые сети нор мелких зверьков, и ихнофоссилии, связанные с деятельностью беспозвоночных: гнезда муравьев и норы жуков.

По всей видимости, для телеоцеров была характерна полигинная система размножения, когда один взрослый самец спаривался с гаремом из нескольких самок. Многочисленные остатки Teleoceras proterum из формации Алачуа, которые не захоронились вследствие такого катастрофического события, как скелеты Teleoceras major из Эшфолла, демонстрируют, что уровень смертности был наиболее высоким среди подростков и молодых самцов. Очевидно, взрослые самцы устраивали турниры за самок, используя для выяснения отношений короткий рог на конце морды и острые нижние резцы. Последние представляли собой весьма грозное оружие, о чем красноречиво свидетельствуют зажившие повреждения носовых костей и переломы ребер многих самцов. Не исключено также, что подобно тому, как это происходит у ныне живущих стадных копытных, доминантный самец входил в состав стада только на период размножения, а остальную часть времени проводил за его пределами. Примечательно, что одна самка из Эшфолла была найдена с нерожденным теленком в родовом канале, что указывает на ее смерть в момент родов. Эта особь в сочетании с обнаружением нескольких молодых телят наводит на мысль, что размножение было сезонным и происходило в определенное время года; это также характерно для многих современных копытных, ведущих стадный образ жизни.