Трубкозубые — Tubulidentata

Клада Млекопитающеобразные (Mammaliaformes)

Класс Млекопитающие (Mammalia)

Подкласс Териеобразные (Theriiformes)

Клада Голотерии (Holotheria)

Клада Трехнотерии (Trechnotheria)

Клада Кладотерии (Cladotheria)

Клада Затерии (Zatheria)

Клада Трибосфениды (Tribosphenida)

Клада Терии (Theria)

Клада Эвтерии (Eutheria)

Клада Плацентарные (Placentalia)

Магнотряд Афротерии (Afrotheria)

Клада Афроинсектифилии (Afroinsectiphilia)

Отряд Трубкозубые (Tubulidentata)

Трубкозубые (Tubulidentata Huxley, 1872) — отряд магнотряда афротериев (Afrotheria Stanhope, Waddell, Madsen, de Jong, Hedges, Cleven, Kao et Springer, 1998), происходящий из позднего олигоцена - современности Африки, а также среднего миоцена - раннего плиоцена Европы и Азии. Установлено 1 малочисленное семейство — трубкозубовые (Orycteropodidae Gray, 1821), представленное сегодня единственным видом.

Обыкновенный трубкозуб (Orycteropus afer).

Представители отряда являются специализированными инсектофагами. Их общая длина варьирует в пределах 0,5-2 м, а вес может достигать 100 кг. Скелет массивный, в целом архаичный.

Череп удлинен, его лицевой отдел трубкообразно вытянут. Предчелюстные кости короткие. Носовые кости треугольной формы, расширяются кзади, но никогда не срастаются. Слезные кости заходят далеко вперед; слезное отверстие расположено на границе глазницы. Обонятельные раковины многочисленные и сложно устроенные. В связи с сильным развитием обонятельных раковин и луковиц лобные кости впереди глазниц заметно вздуваются вверх и в стороны. Положение переднего края глазницы по отношению к верхнему зубному ряду отличается у современного и вымерших видов. Заглазничная костная дуга отсутствует, имеется лишь небольшой верхний заглазничный отросток. Скуловые дуги тонкие, но цельные. Скуловая кость контактирует со слезной костью и не участвует в образовании ямки нижнечелюстного сустава.

Мозговая полость маленькая. В зрелом возрасте теменные кости срастаются в единый элемент. Часть теменной кости присоединяется к основной крылоклиновидной кости таким образом, что лобная и чешуйчатая кости не вступают в контакт. Межтеменная кость имеется в ювенильном возрасте, но по достижении зрелости срастается с теменными костями. Стреловидный гребень отсутствует, имеются лишь слабо выраженные височные линии. Низкий затылочный гребень проходит между теменной и затылочной костями, у различных видов он может быть прямым либо V-образным (при взгляде сверху). Небные кости длинные и узкие, в их задней части имеется по крупному отверстию. Небо заканчивается мощным костным валиком. Барабанная полость устроена просто: барабанная кость кольцевидная, настоящий костный слуховой барабан отсутствует.

Нижняя челюсть прямая, тонкая и низкая. На уровне щечных зубов ее тело расширено. Симфиз длинный, редко срастается полностью. На восходящей ветви венечный отросток очень длинный и возвышается над суставным отростком, который может быть плоским или вогнутым в зависимости от вида. Точно так же, ямка нижнечелюстного сустава на черепе является плоской или имеет бугорок.

Череп с нижней челюстью обыкновенного трубкозуба (Orycteropus afer).

В отличие от прочих специализированных мирмекофагов, зубы редуцированы не полностью. Резцы закладываются, но не прорезаются. Постоянные клыки имеются только у древних форм. Число прорезавшихся щечных зубов варьирует от 5 до 7 в каждой половине верхней и нижней челюсти. Устройство зубов крайне своеобразно. Они высококоронковые, без корней и единой пульпарной полости, снаружи лишены эмали и облечены в цемент. Внутри зубы состоят из сотен сросшихся вертикальных дентиновых призм, пронизанных по центру пульпарными каналами и обладающих постоянным ростом (т. н. трубчатый дентин, которому группа и обязана своим названием). Жевательная поверхность зубов гладкая, овальная или в форме цифры 8.

О происхождении столь необычной зубной системы что-либо определенное сказать трудно. Обычно их рассматривают в качестве типичных зубов млекопитающих, некогда утративших эмаль и единую пульпу, но обретших взамен гипсодонтность. Предположения о формировании дентиновых призм путем слияния отдельных зубов или увеличения количества бугорков на их жевательной поверхности выглядят весьма маловироятными. В любом случае, наличествующие у современной формы щечные зубы проявляют тенденцию к исчезновению и для жевания почти не используются.

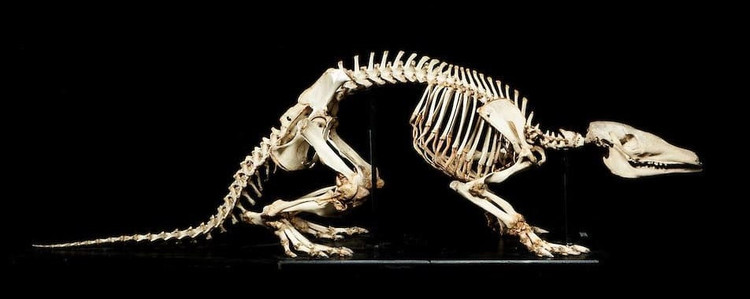

Смонтированный скелет обыкновенного трубкозуба (Orycteropus afer).

У ныне живущего вида насчитывается 7 шейных, 13 грудных, 8 поясничных, 6 крестцовых и 25-28 хвостовых позвонков; у ряда ископаемых видов и в ювенильном возрасте у современной формы крестцовых позвонков всего 5. Конечности относительно короткие. Их трубчатые кости несут многочисленные возвышения и шероховатости для прикрепления сильных мышц. Кости запястья и предплюсны имеют последовательное расположение (таксеоподия), что характерно также для даманов и хоботных. Ключица большая. Плечевая кость с массивным дистальным эпифизом, выраженной дельтовидной бугристостью, хорошо развитым дельтовидным гребнем (за исключением некоторых вымерших видов) и внутренним надмыщелковым отверстием. Локтевой отросток сильно увеличен.

В запястье центральная кость сращена с ладьевидной. Таз массивный, подвздошные кости расширены в нижне-заднем направлении. Седалищная кость не соединяется с позвонками. По сравнению с другими роющими млекопитающими, лобковый симфиз редуцирован не так сильно. Бедренная кость с большим III-м вертлугом. Проксимальные эпифизы берцовых костей сращены; диафиз большеберцовой кости изогнут. В заплюсне астрагал не сочленяется с кубовидная костью и сохраняет заднее отверстие; его дистальная сочленовная поверхность вынесена на отдельную шейку и имеет шаровидную форму. Кисть четырехпалая (утрачен I-й палец), стопа пятипалая. Крупные когти на пальцах отчасти напоминают копыта. Все конечности пальцеходящие, задний отдел стопы соприкасается с субстратом только в сидячем положении. Хвост длинный и мощный.

Современная форма встречается в Африке к югу от Сахары. Это животное отдает предпочтение саванному редколесью и кустарниковым зарослям, избегая затапливаемых лесов и пустынь. Ведет сумеречный и ночной образ жизни. Питается почти исключительно муравьями и термитами. Активно раскапывает их гнезда сильными когтистыми лапами и извлекает насекомых с помощью длинного и тонкого языка, покрытого клейкой слюной. Пища перетирается главным образом в пилорическом отделе желудка с толстыми стенками. Кожа толстая, покрытая редкими грубыми волосами. На день укрывается в норах, которые роет с большой скоростью. В подземных укрытиях также выводит потомство. Из сенсорных систем лучше всего развито обоняние и, в меньшей степени, слух. Между ноздрей на подвижном пятачке имеются чувствительные щупальцевидные выросты. Держатся в одиночку, за исключением самки в период выведения потомства.

Трубкозубые имеют ряд архаических признаков, свидетельствующих об очень раннем выделении группы: небольшой, почти гладкий головной мозг, примитивное строение слуховой области, внутреннее надмышелковое отверстие плечевой кости и III-й вертлуг бедренной, заднее отверстие на астрагале и др. Долгое время трубкозубых вместе с ксенартрами (Xenarthra) (включающими броненосцев (Cingulata), ленивцев (Folivora) и муравьедов (Vermilingua)) объединяли в общий отряд неполнозубых (Edentata), ныне расформированный. Действительно, между ними имеется ряд сходных особенностей (особенно у трубкозубых с муравьедами и панголинами): отсутствие резцов и клыков, редукция нижней челюсти, утрата эмали на щечных зубах, трубкообразная морда, вмещающая длинный язык, огромные когти, сильные мускульные гребни на плечевой кости, массивный локтевой отросток, длинный массивный хвост и т. д.

Однако это — конвергентное сходство, основывающееся на сходном образе жизни. Так, все панголины, муравьеды и некоторые броненосцы вскрывают гнезда колониальных насекомых и вылавливают их жителей, что ведет к развитию на передних лапах мощных когтей, вытягиванию черепа и трубкообразности рыла, уменьшению и сокращению количества (вплоть до полного исчезновения) зубов, ослаблению нижней челюсти, появлению длинного червеобразного языка и мускулистого хвоста, поддерживающего тело при подъеме на задние конечности. В то же время, у трубкозубых имеются и значительные анатомические отличия от представителей указанных групп. Например, от муравьедов с броненосцами они отличаются строением головного мозга, зубов, отсутствием септомаксиллы, наличием срединной обонятельной кости, структурой слухового барабана, стремечка, внутренней хоаны и расположением ряда черепных отверстий, а также некоторыми морфологическими особенностями астрагала. В целом зубы и нижняя челюсть развиты гораздо лучше, чем у специализированных мирмекофагов из других отрядов.

Около века назад возобладала точка зрения, согласно которой трубкозубые ответвились где-то вблизи кондиляртр (Condylarthra), а, возможно, являются их непосредственными потомками. Трубкозубых, к тому времени уже повышенных в ранге до отряда, поместили в надотряд протокопытных (Protungulata), который помимо них включал уже упомянутых кондиляртр, а также несколько отрядов южноамериканских копытных — нотоунгулят (Notoungulata), литоптерн (Litopterna) и астрапотериев (Astrapotheria). Таким образом, трубкозубые были отнесены к базальной радиации унгулят (Ungulata), т. е. группы, включающей всех копытных в широком смысле этого слова.

В последние десятилетия на основании морфологического сходства трубкозубых часто считают сестринской группой по отношению к надотрядному таксону пенунгулят (Paenungulata), объединяющему отряды хоботных (Proboscidea), сирен (Sirenia), даманов (Hyracoidea) и вымерших эмбритопод (Embrithopoda). В свою очередь, молекулярно-генетические данные позволили объединить обе эти группы (а также африканских "насекомоядных") в составе афротериев (Afrotheria) — группе плацентарных млекопитающих, длительное время развивавшихся на территории Африканского континента. В ее границах позиция трубкозубых требует дальнейшего уточнения. Заслуживает внимания точка зрения, согласно которой отряды трубкозубых (Tubulidentata), афросорицид (Afrosoricida), прыгунчиков (Macroscelidea), а также вымершие птолемейиды (Ptolemaiida) и бибималагазии (Bibymalagasia) — т. е. все афротерии, питающиеся преимущественно насекомыми — входят в кладу афроинсектофилий (Afroinsectiphilia), противопоставляемую кладе пенунгулят (Paenungulata).

Ближе других к трубкозубым может оказаться упомянутые птолемейиды (Ptolemaiida), существовавшие в Африке во второй половине палеогена. Возможно, эта группа является сестринской по отношению к трубкозубым, или же объединяет наиболее ранних и неспециализированных их представителей. Установить более точные родственные связи пока не удается вследствие крайней бедности палеонтологического материала по самим трубкозубым. Их самые древние позднеолигоценовые и раннемиоценовые находки уже очень сходны с современной формой, демонстрируя специфическую структуру зубов и достаточно выраженную приспособленность к рытью. По-видимому, группа ответвилась еще в палеоцене или, что более вероятно, в позднем мелу и длительное время эволюционировала в густых лесах, где окаменелости образуются лишь в исключительных случаях. Понятно, что на протяжении своей истории трубкозубы методично увеличивались в размерах и заселяли все новые территории. Это говорит о том, что их специализация оказалась весьма эффективной в морфологическом, физиологическом и поведенческом планах.

Ссылки

Orycteropodidae (Wikipedia) перейти

Tubulidentata (Animal Diversity Web) перейти

Tubulidentata (Paleobiology Database) перейти

Tubulidentata (Palaeos) перейти

Литература

Кашкаров Д. Н., Станчинский В. В. Курс зоологии позвоночных животных. — М.: Биомедгиз, 1940

Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных: В 3-х т. Т. 3. — М.: Мир, 1993

Наумов Н. П. Зоология позвоночных. — М.: Просвещение, 1965

Наумов Н. П., Карташев Н. Н. Зоология позвоночных. Ч. 2. Пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие: Учебник для биолог. спец. ун-тов. — М.: Высшая школа, 1979

Основы палеонтологии. В 15 т. Т. 13: Млекопитающие / Гл. ред. Орлов Ю. А. — М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр, 1962

Павлинов И. Я. Систематика современных млекопитающих. — М.: МГУ, 2006

Ромер А. Ш. Палеонтология позвоночных. — М.-Л.: Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1939

Россолимо О. Л., Павлинов И. Я., Крускоп С. В., Лисовский А. А., Спасская Н. Н., Борисенко А. В., Панютина А. А. Разнообразие млекопитающих. Ч. 1-3. — М.: Изд-во КМК, 2004

Черепанов Г. О., Иванов А. О. Ископаемые высшие позвоночные: Учеб. пособие. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2001

Animal: The Definitive Visual Guide / Ed. by Burnie D. — 3rd ed. — London: Dorling Kindersley, 2017

Grzimek's animal life encyclopedia. Volumes 12-16 / Ed. by Hutchins M., Kleiman D. G., Geist V., McDade M. C. — 2rd ed. — Farmington Hills, MI: Gale Group, 2003

Handbook of the Mammals of the World. Volume 2: Hoofed Mammals / Ed. by Wilson D. E., Mittermeier R. A. — Barcelona: Lynx Edicions, 2011

Kingdon J. Field Guide to African Mammals. Volume I: Introductory Chapters and Afrotheria. — 2nd ed. — London: Bloomsbury Publishing, 2015

Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference / Ed. by Wilson D. E., Reeder D. M. — 3rd ed. — Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005

Mammals of Africa. Volume 1 / Ed. by Kingdon J., Happold D., Hoffmann M., Butynski T., Happold M., Kalina J. — London: Bloomsbury Publishing, 2013

Shoshani J., Golden C. A., Thewissen J. G. M. Orycteropus afer. Mammalian Species 300, 1988