История изучения

Palaeotherium является одним из первых официально признанных родов ископаемых животных, открытие и изучение обильного ископаемого материала которого стало важной вехой в становлении палеонтологии. Исследования первых натуралистов, посвященные этим древним копытным, способствовали формированию научных представлений о таких ключевых процессах в биологии, как эволюционное развитие, вымирание и последовательная смена биот. Также была наглядно продемонстрирована возможность морфологического разнообразия внутри одного рода.

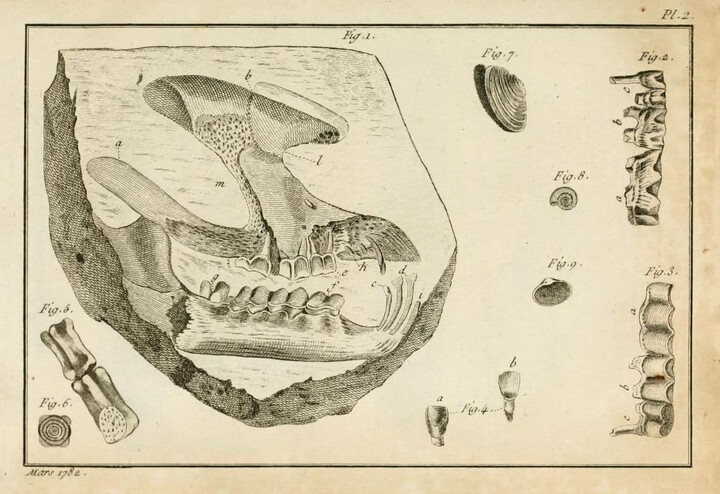

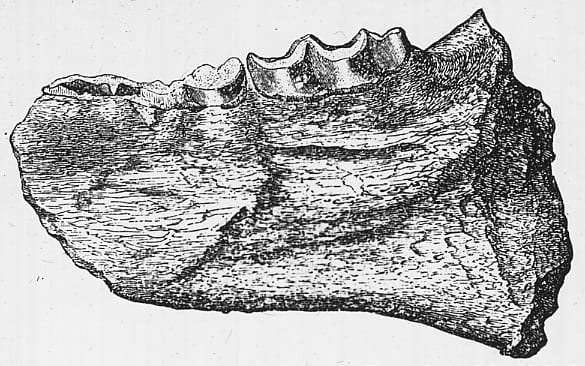

Рисунок черепа с нижней челюстью, описанного в 1782 г. Р. де Ламаноном с Монмартра в Париже, Франция. Позднее Ж. Кювье определил, что эти остатки принадлежат палеотерию (Palaeotherium medium).

В 1782 г. французский натуралист Робер де Ламанон описал окаменелый череп с нижней челюстью из коллекции маркиза де Дре. Данный образец был обнаружен на Монмартре — высоком холме на северной окраине Парижа, в каменоломнях которого добывался гипс позднеэоценового возраста. Автор открытия отметил, что резцы и щечные зубы напоминают соответствующие зубы жвачных, но в целом зубная система не имеет современных аналогов. На основании формы резцов де Ламанон предположил, что это вымершее животное вело полуводный образ жизни и питалось как растениями, так и рыбой.

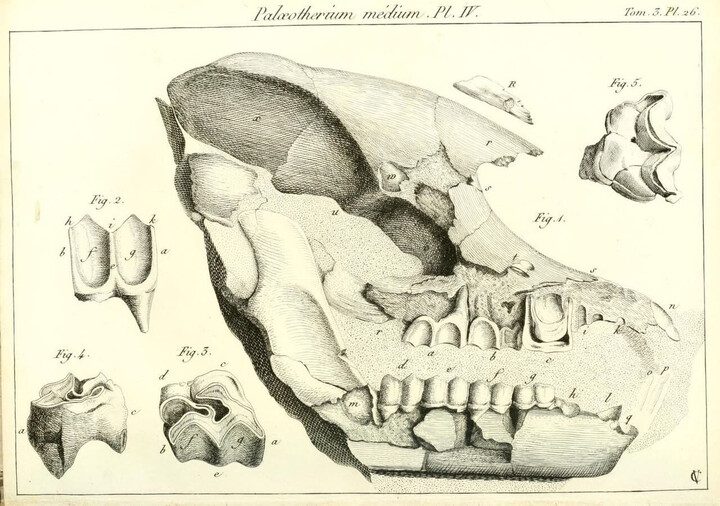

Эскиз типового черепа с нижней челюстью и зубов палеотерия (Palaeotherium medium) из работы Ж. Кювье за 1804 г.

Начиная с 1796 г. французский натуралист Жорж Леопольд Кювье развивал концепцию исчезнувших миров, попеременно сменявших друг друга и населенных ныне вымершими существами. Однако его изыскания на первых порах были довольно ограниченными, поскольку основывались главным образом на рисунках и весьма фрагментарных образцах, хранившихся в Национальном музее естествознания в Париже. В 1798 г. Кювье начал подробно изучать найденные на Монмартре остатки и на основе зубного строения высказал предположение, что они могут принадлежать псовым рода Canis.

Позже в 1798 г. Кювье пересмотрел свои выводы и выдвинул гипотезу, что найденные окаменелости принадлежат животным из группы толстокожих (Pachydermata). По мнению ученого, их щечные зубы по строению в большей мере напоминают таковые носорогов и даманов, чем жвачных копытных. Также Кювье пришел к выводу, что остатки относятся к нескольким видам, различающимся общими размерами и количеством пальцев. Кроме того, ученый обратил внимание, что монмартрские находки происходят из более древних отложений, чем остатки других известных в то время ископаемых млекопитающих, таких как мастодонт (Mammut americanum) и мегатерий (Megatherium americanum).

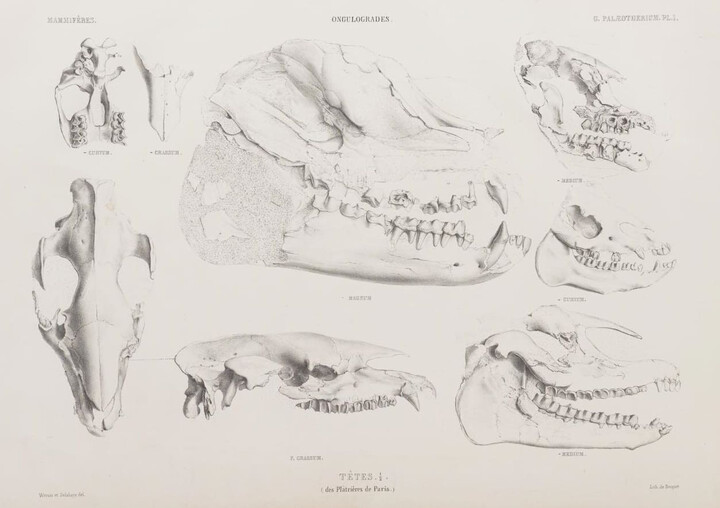

Эскизы дополнительного черепного материала палеотерия (Palaeotherium medium) с Монмартра в Париже, Франция, из работы Ж. Кювье за 1822 г. Естественная отливка головного мозга впоследствии была отнесена к аноплотерию (Anoplotherium commune).

В 1804 г. Кювье подтвердил, что описанный де Ламаноном череп принадлежит млекопитающему. Ученый отметил уникальность его строения и на этом основании установил род и вид Palaeotherium medium, достигавший размеров молодого равнинного тапира (Tapirus terrestris). По другим образцам с Монмартра автор выделил второй вид, Palaeotherium magnum, зубы которого практически идентичны таковым Palaeotherium medium, но сопоставимы по величине с зубами небольшой лошади (Equus ferus). При описании третьего вида Palaeotherium minus (в дальнейшем реклассифицирован в Plagiolophus minor), сравнимого по размерам с косулей (Capreolus capreolus), Кювье начал уделять внимание изучению посткраниального материала, а не только черепа и зубов. Позднее в том же году Кювье описал почти полный скелет Plagiolophus minor из французской коммуны Пантен.

Наименование рода Palaeotherium было образовано древнегреческими словами παλαιός (palaios) — "старый, древний" и θηρίον (thērion) — "зверь, дикое животное", а названия видов указывают на их размерные различия: magnum в переводе с латыни означает "большой", medium — "средний" и minus — "малый". Кювье отверг гипотезу де Ламанона о том, что палеотерии были всеядными полуводными животными, и предположил, что эти растительноядные толстокожие занимали промежуточное положение между носорогами и тапирами, обладая коротким подвижным хоботом, как у последних. Ученый отмечал, что полный набор зубов сближает их с тапирами, но щечные зубы по своей форме сходны с таковыми носорогов.

Эскизы черепных остатков различных видов Palaeotherium с Монмартра в Париже, Франция.

В период с 1804 по 1824 гг. Кювье описал в общей сложности 13 видов палеотериев, основываясь на различии в их общих размерах и морфологических особенностях. В 1804 г. по остаткам с Монмартра также был установлен род Anoplotherium, отличающийся от Palaeotherium особенностями строения зубной системы. В 1805 г. ученый выделил вид Palaeotherium crassum на основании пястных костей, напоминающих по форме соответствующие кости тапиров и носорогов. В 1812 г. по несколько меньшим пястным костям был описан вид Palaeotherium curtum. Также в этом году был установлен Palaeotherium tapiroides. В 1822 г. Кювье описал 3 вида, основываясь на костях стопы: Palaeotherium latum, Palaeotherium indeterminatum и Palaeotherium minimum. Кроме того, в этом году ученый учредил род Lophiodon, хотя и не выделил никаких его видов. Наконец, в 1824 г. Кювье без описания материала установил вид Palaeotherium isselanum.

По состоянию на 1968 г. только 4 из общего числа видов палеотериев, описанных Кювье, оставались валидными и сохраняли принадлежность к рассматриваемому роду (Palaeotherium medium, Palaeotherium magnum, Palaeotherium crassum, Palaeotherium curtum). 6 видов (Palaeotherium minus, Palaeotherium tapiroides, Palaeotherium buxovillanum, Palaeotherium aurelianense, Palaeotherium occitanicum и Palaeotherium isselanum) также считались действительными, но были отнесены к другим родам. Еще 3 вида (Palaeotherium giganteum, Palaeotherium latum и Palaeotherium indeterminatum) признавались недействительными.

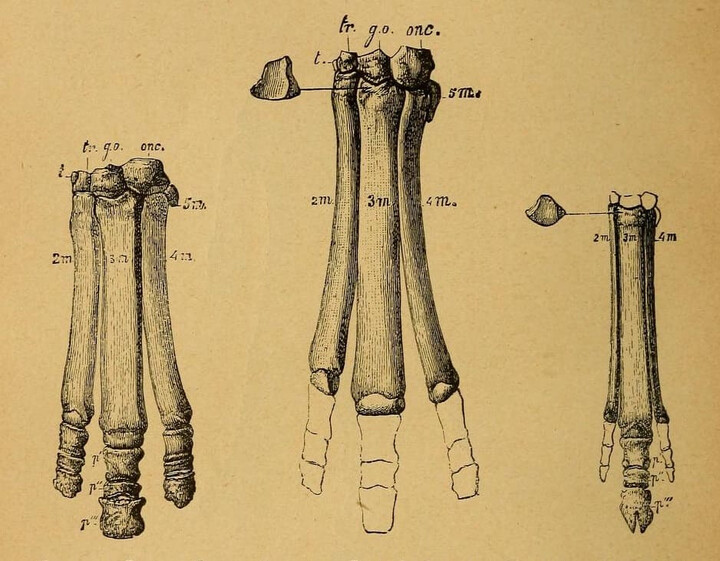

Рисунки скелета стопы Palaeotherium crassum, Palaeotherium medium и Plagiolophus minor (= Palaeotherium minus); 1888 г.

Кювье определил, что на ногах палеотериев имелось по три коротких пальца. Ученый также размышлял о внешнем облике и образе жизни разных видов этих животных, оговаривая, что его интерпретации ограничены фрагментарным характером имеющегося материала. Так, Palaeotherium magnum был известен по черепу и костям конечностей, но отсутствовали его позвонки и ребра. Исследователь предполагал, что этот зверь достигал размеров лошади, походил на тапира и был покрыт редкой шерстью. Palaeotherium crassum и Palaeotherium medium были размером со свинью и внешне также напоминали тапиров, но конечности последнего вида были пропорционально длиннее и имели более узкие ступни. Для Palaeotherium curtum размерный аналог приведен не был, но натуралист указал, что его ноги по массивности напоминали таковые лошади. В 1812 г. Кювье представил реконструкцию достаточно полного скелета Palaeotherium minus, предположив, что он был меньше овцы и, судя по стройным конечностям, хорошо бегал. Наконец, для некоторых видов были указаны лишь габариты без более подробного описания: Palaeotherium giganteum был размером с носорога, Palaeotherium tapiroïdes размером с быка, Palaeotherium buxovillanum и Palaeotherium aurelianense размером со свинью, Palaeotherium occitanicum размером с овцу.

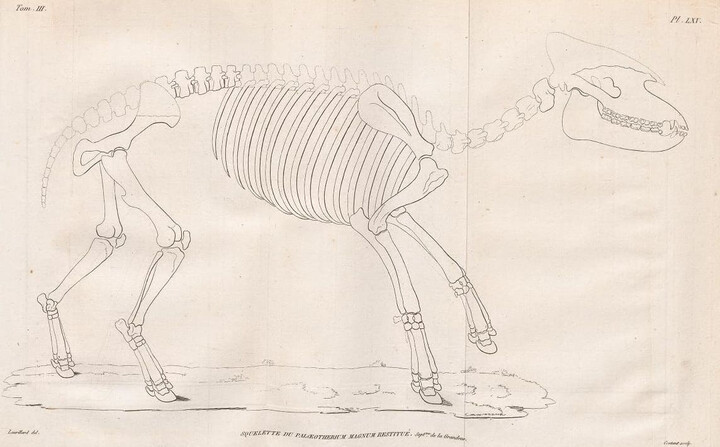

Рисунок реконструированного скелета палеотерия (Palaeotherium magnum), выполненный Ш. Лорильяром для работы Ж. Кювье за 1822 г.

В 1822 г. Кювье опубликовал изображение реконструированного скелета Palaeotherium magnum, созданное под его руководством французским палеонтологом Шарлем Леопольдом Лорильяром. Ученый отмечал, что это животное было размером с яванского носорога (Rhinoceros sondaicus), обладало коренастым телосложением и массивной головой. В том же году Лорильяр выполнил рисунки палеотериев, визуализировавшие представления Кювье о их прижизненном облике. Эти работы использовались в учебной литературе по всему миру вплоть до ХХ в.

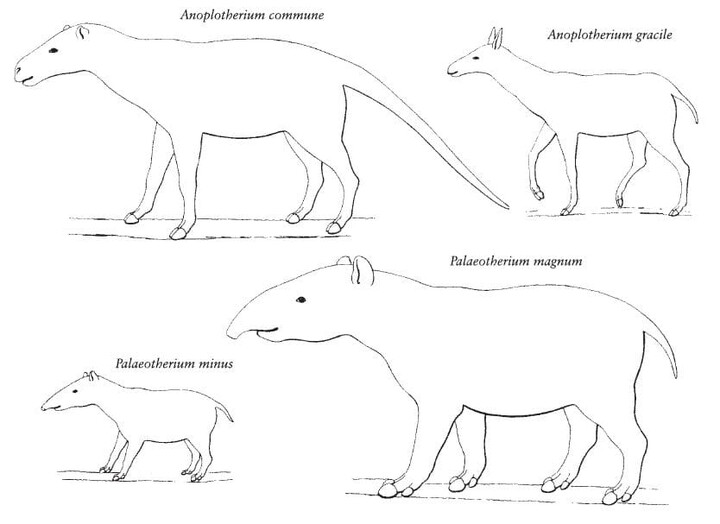

Реконструкции внешнего облика аноплотерия (Anoplotherium commune), ксифодона (Xiphodon gracilis, = Anoplotherium gracile), плагиолофа (Plagiolophus minor, = Palaeotherium minus) и палеотерия (Palaeotherium magnum), выполненные Ш. Лорильяром для работы Ж. Кювье за 1822 г.

В 1854 г. скульптуры, изображающие Palaeotherium magnum, Palaeotherium medium и Palaeotherium minus, стали частью выставки «Динозавры Хрустального дворца» в Лондоне. Их изваял английский скульптор Бенджамин Уотерхаус Хокинс, а установлены они были на т. н. Третичном острове. Статуи Palaeotherium magnum и Palaeotherium medium выполнены в стоячем положении, а Palaeotherium minus показан сидящим. Их сходство с тапирами отражает ранние представления о внешнем облике палеотериев, однако модели отличаются более короткими и высокими мордами с выше расположенными глазами, более тонкими ногами и длинными хвостами, а также наличием трех пальцев на передних конечностях в отличие от четырех у тапиров.

Из трех изображений скульптура Palaeotherium medium, составляющая 1,7 м в длину, больше всего напоминает тапира. Со временем поверхность статуи подверглась выветриванию, у нее отвалились уши, хобот и хвост, которые были реставрированы в наши дни. Зверь изображен с грубой кожей и короткой мордой, оканчивающейся небольшим хоботом. Основная неточность реконструкции заключается в наличии хобота и несоответствия головы более длинному и низкому черепу Palaeotherium medium. Нейтральная стоячая поза указывает на медлительность животного и его жизнь в закрытых местообитаниях.

Скульптурное изображение палеотерия (Palaeotherium medium), выполненное Б. Хокинсом для выставки «Динозавры Хрустального дворца», открытой в Лондоне в 1854 г.

Оригинальная скульптура Palaeotherium magnum в последний раз запечетлена на фотографии в 1958 г., после чего в какой-то момент исчезла, но в 2023 г. была установлена ее воссозданная модель. На старых рисунках и фотографиях видно, что из трех статуй эта была самой большой и меньше всего напоминала тапира, демонстрируя большее сходство со слоном. Скульптура изображала тяжело сложенное животное, обладающее пропорционально большой головой с крупными глазами и толстым хоботом, а также массивным туловищем на колонновидных конечностях.

Восстановленное скульптурное изображение палеотерия (Palaeotherium magnum) для выставки «Динозавры Хрустального дворца» в Лондоне.

В течение XIX в. несколько видов палеотериев, описанных Кювье, были отнесены к другим родам. В 1844 г. немецкий палеонтолог Герман фон Мейер выделил Palaeotherium aurelianense в отдельный род лошадиных Anchitherium. В 1847 г. французский натуралист Огюст Помель разделил род Palaeotherium на подроды Palaeotherium, Anchitherium и установленный им Plagiolophus, к которому этот ученый отнес Palaeotherium minus. В 1848 г. британский палеонтолог Ричард Оуэн выделил род Paloplotherium, включив в него вид Palaeotherium annectens (в 1904 г. реклассифицирован Штелином в Plagiolophus annectens) и кратко упомянул род Anchitherium. В 1849 г. французский натуралист Поль Жерве признал действительными ранее описанные роды палеотериев и установил род Propalaeotherium. В 1853 г. Помель возвел Plagiolophus в ранг самостоятельного рода и дополнительно причислил к нему Palaeotherium ovinum.

В 1862 г. швейцарский зоолог Людвиг Рютимейер оставил в составе рода Palaeotherium виды Palaeotherium magnum, Palaeotherium medium, Palaeotherium latum, Palaeotherium crassum и Palaeotherium curtum, выделив Palaeotherium minus в самостоятельный род Plagiolophus, а Palaeotherium isselanum — в род Propalaeotherium. В период с 1839 по 1864 гг. французский натуралист Анри-Мари Дюкроте де Бленвиль в рамках остеографической работы включил Palaeotherium tapiroides, Palaeotherium buxovillanum и Palaeotherium occitanicum в состав рода Lophiodon. Однако в 1910 г. французский палеонтолог Шарль Депере выделил род лофиодонтов Lophiaspis, поместив в него Lophiodon occitanicus, а в 1977 г. другой французский палеонтолог Пьер Дедье установил род лофиодонтов Paralophiodon, перенеся туда Lophiodon buxowillanum.

Череп с нижней челюстью палеотерия (Palaeotherium crassum).

В XIX в. также продолжали описываться новые виды палеотериев. В 1836 г. французский геолог Александр Феликс Гюстав Ахилл Леймери вспоминал, как палеонтолог Этьен Жоффруа Сент-Илер сообщал своим коллегам о письме палеонтолога Эдуарда Ларте, в котором он утверждал, что выделил новый вид Palaeotherium equinum на основании сходства его остатков с лошадиными. В 1839 г. немецкий палеонтолог Кристиан Эрих Герман фон Мейер сообщил об окаменелостях, найденных близ швейцарского города Золотурн, дав им название Palaeotherium gracile. Этот автор упоминал еще один вид, Palaeotherium schinzi. В 1843 г. французский палеонтолог Огюст Бравар по частичному посткраниальному материалу установил вид Palaeotherium brivatense. В 1844 г. Пьер Туссен Марсель де Серр де Месплес выделил вид Palaeotherium parvulum без дальнейших уточнений. В 1846 г. французский палеонтолог Огюст Эмар на основе особенностей зубного строения выделил вид Palaeotherium ovinum, затем реклассифицированный Помелем в Plagiolophus ovinus.

В том же 1846 г. Анри-Мари Дюкроте де Бленвиль по окаменелостям из бассейна Жиронды во Франции выделил вид Palaeotherium girondicum, в том же году установил вид Palaeotherium commune, а в 1848 г. — Palaeotherium velaunum. В 1853 г. Огюст Помель описал Palaeotherium duvali по костям конечностей, по его мнению менее массивным, чем у Palaeotherium curtum. В том же году швейцарский палеонтолог Франсуа Жюль Пикте де ла Рив заявил, что Эмар установил вид Palaeotherium subgracile, но отметил при этом, что описание так не было опубликовано.

Пикте де ла Рив также указывал, что в 1853 г. Эмар по остаткам из Ле-Пюи-ан-Веле выделил виды Palaeotherium primaevum и Palaeotherium Gervaisii. (Из-за архаичных правил наименования видов авторы XIX-го и начала ХХ-го вв. часто писали с заглавной буквы названия видов, основанные на именах отдельных лиц или местностях.) В 1848-1852 гг. Жерве по остаткам из гипсовых мергелей Ле-Пюи-ан-Веле описал вид Palaeotherium aniciense "величиной с лошадь", а в 1859 г. — аналогичный по размерам подвид Palaeotherium magnum parisiense.

В 1863 г. французский натуралист Жан-Батист Нуле описал вид Palaeotherium castrense на основе неполной челюсти, найденной во французской коммуне Вивье-ле-Монтань и хранившейся в Кастре, что и дало имя таксону. В 1869 г. швейцарские палеонтологи Габриэль Пикте и Франсуа Умбер описали вид Plagiolophus siderolithicus на основе коренных зубов, напоминавших таковые Palaeotherium minor, но меньших по размеру. В том же году немецкий палеонтолог Оскар Фраас выделил вид Palaeotherium suevicum по зубам, полагая, что они имеют специфичное строение эмали. В 1875 г. Жерве описал Palaeotherium eocaenum по костям и зубам из французской коммуны Дампле, отметив, что этот вид мельче других представителей рода, а его зубы по размерам сопоставимы с зубами Plagiolophus minor.

Прорисовка нижнечелюстного фрагмента мегацеропса (Megacerops coloradensis, = Palaeotherium proutii) из современного штата Южная Дакота, США.

В XIX в. несколько американских видов непарнопалых первоначально были отнесены к роду Palaeotherium. В 1850 г. американский палеонтолог Джозеф Лейди описал 2 вида по окаменелостям из США: Palaeotherium proutii, получивший название в честь коллеги-палеонтолога Хирама Августа Праута, и Palaeotherium bairdi, именованный в честь куратора музея Спенсера Фуллертона Бэрда. В 1852 г. Лейди указал, что Palaeotherium proutii заслуживает выделения в собственный род Titanotherium. Ученый также реклассифицировал Palaeotherium bairdii в Anchitherium bairdii. В сопроводительном атласе геологического отчета Дэвида Дейла Оуэна, Джозефа Грэнвилла Норвуда и Джона Эванса за 1852 г. указано другое название вида, Palaeotherium maximum. В 1854 г. Лейди установил вид Palaeotherium giganteum на основе щечных зубов, вдвое больших, чем у Palaeotherium magnum. В конечном счете Palaeotherium giganteum был переотнесен к роду Menodus, хотя и последний, и род Titanotherium вскоре были признаны недействительными. В 1875 г. американский палеонтолог Отниэль Чарльз Марш выделил Anchitherium bairdii в собственный род Mesohippus.

В 1858 г. французский географ Виктор Мартен де Мусси упомянул в своей монографии виды Palaeotherium paranense и Anoplotherium americanum из миоценовых и эоценовых пластов Параны в Аргентине. Долгое время натуралисты, в частности Чарльз Лайель и Чарльз Дарвин, не могли объяснить наличие представителей родов Palaeotherium и Anoplotherium на южноамериканском континенте, столь отдаленном от Европы. В конце концов, в 1886 г. аргентинский натуралист Флорентино Амегино реклассифицировал Palaeotherium paranense и Anoplotherium americanum соответственно в Scalabrinitherium paranense и Proterotherium americanum, оба из которых принадлежат к вымершему отряду Litopterna, эндемичному для Южной Америки. Первый из двух видов в конечном итоге был признан младшим синонимом Scalabrinitherium bravardi.