назад

Популяционная организация (продолжение)

В сложных ситуациях решение проблемы возлагается на опытного и сильного вожака и на коллективный опыт. Заблудившаяся в ненастье отара овец или табун лошадей скорее находят путь домой по сравнению с потерявшимися одиночками. Стрессированность животных в группе ниже. Группе животных легче выбраться из снежного заноса или зарослей, поскольку коллективно животные в состоянии пробить тоннель в преграде, непреодолимой для одиночного животного. Наконец, имеет место чисто психологическое давление группы пусть даже мирных животных на хищника. Групповой образ жизни облегчает поиск кормных мест и миграцию к ним. В этом животным также помогает как личный опыт вожаков, так и коллективный опыт всего сообщества.

Дикие кролики (Oryctolagus cuniculus) возле своей норы. Когда группа кроликов пасется на открытом месте, несколько особей всегда остаются сидящими вертикально и следят за появлением хищников. Чтобы лучше видеть, часовые используют холмики или муравейники как дозорные вышки. При обнаружении хищника они в качестве предупреждающего сигнала стучат по земле своими мощными задними конечностями.

Еще одно преимущество жизни в группе — облегчение процесса воспроизводства. Коллективные животные не тратят силы и время на поиск полового партнера. Самцы держат под постоянным контролем физиологическое состояние самок. Поэтому неплодотворные половые циклы у половозрелых физически здоровых самок при жизни в группе исключены. Наконец, групповой образ жизни предполагает коллективный характер научения молодняка. Новорожденные в стаде быстро начинают подражать старшим и рано приобретают необходимый личный опыт. Справедливости ради надо отметить, что у коллективных животных облегчен лишь процесс облигатного научения. В группе молодняку всегда доступны такие методы научения, как подражание старшим, реакция следования.

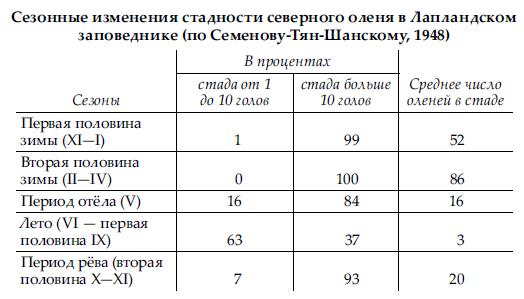

Крупные ассоциации животных, помимо перечисленных аргументов, имеют и другие преимущества с точки зрения безопасности. Группа животных имеет механизмы коллективной защиты от неблагоприятных погодных и прочих факторов среды. Например, северные олени (Rangifer tarandus) в летнее время образуют плотные стада с целью защиты от кровососущих насекомых — гнуса, оводов, слепней. Насекомые в состоянии повредить кожу оленей только в тех участках тела, которые имеют тонкую дерму и развитую капиллярную сеть. Это прежде всего паховые области, молочные железы и наружные половые органы, брюхо, морда. Когда олени плотно прижимаются друг к другу, уязвимые части их тел становятся для кровососущих насекомых недоступными. А кожа на спине оленей имеет большую толщину и плотный волосяной покров. Поэтому от насекомых страдают лишь олени из внешних рядов. Но животные с периферии периодически меняются местами с теми особями, которые занимают центр скопления. Такая ротация оленей дает возможность отдохнуть всем членам данной ассоциации.

Группа носух (Nasua nasua). Самцы этих общительных животных обычно держатся обособленно и добывают пищу самостоятельно, а вот самки живут маленькими группами по 5-10 особей. Когда наступает период размножения, самки обособляются, но позже возвращаются в группу с уже родившимися детенышами.

Стадо может быть хорошей защитой отдельным ее членам и от неблагоприятных климатических факторов — холодов, жары и ветра. Так, с целью защиты от смертельного холода образуют стада якутские аборигенные лошади и крупный рогатый скот, которые в зимнее время тебенюют в тайге. Эти породы хорошо приспособлены к жизни в суровых условиях Сибири и не нуждаются в животноводческих помещениях, как их более окультуренные соплеменники, например, европейские породы лошадей и крупного рогатого скота. В холодную погоду якутские животные образуют плотное ядро, куда прежде всего допускаются беременные самки и молодняк. Внешние ряды животных кружат вокруг ядра, уходя с наветренной холодной стороны на подветренную или в центр скопления животных. Дополнительно стадо становится защищенным от ветра и тем, что, кружа вокруг ядра, животные утаптывают и даже частично плавят снег. В конце концов стадо оказывается в своеобразном снежном котловане, который служит животным защитой от ветра.

Четыре карликовых мангуста (Helogale parvula) окружают шумящую гадюку (Bitis arietans). Эти мангусты живут семьями из 12-15 особей, возглавляемых доминантной самкой. Если крупная змея заползает на их территорию, ее отпугивают совместными усилиями. Несколько зверьков отвлекают внимание змеи точно рассчитанными бросками, всегда оставаясь за пределами ее досягаемости, а другие незаметно обходят змею сзади так, чтобы один из них мог незаметно броситься и укусить рептилию позади головы. У мангуста острые зубы, и его укус оказывается смертельным.

Групповой образ жизни облегчает изотермным животным поддержание температуры тела. Это особенно важно для новорожденных, механизмы регуляции температуры тела у которых несовершенны. Поэтому детеныши стремятся держаться вместе, кучно, когда температура окружающей среды понижается. В ряде случаев и взрослые животные используют преимущества группового образа жизни для дополнительного обогрева. Подобное ассоциирование наблюдали даже у одичавших домашних кошек, которые известны своей любовью к одиночеству. За полярным кругом кошки устраиваются на отдых и сон коллективно и спят вповалку, обогревая друг друга теплом своего тела.

Африканские буйволы (Syncerus caffer) сообща убивают льва (Panthera leo).

В южных районах животные встречаются с другим неблагоприятным для их гомеостаза природным явлением — жарой и дефицитом воды. Но и в этом случае коллективные действия животных оказываются востребованными не меньше, чем на севере. В знойные летние месяцы в степных и пустынных районах коллективные животные применяют похожую тактику для защиты от палящего солнца и пыльных бурь. Уже с 10 часов утра овцы начинают прятать головы в тень от соседей, образуя круги, в которых животные располагаются головой к центру. Однако очень скоро в ядре такого скопления создаются невыносимые условия: там становится очень жарко и душно. Поэтому овцы начинают перемещаться из центра группы на периферию, отдавая предпочтения северной экспозиции, где относительно прохладно.

Еще одно преимущество жизни животных в ассоциациях заключается в том, что любая группа индивидуумов предоставляет отдельным особям условия для необходимого отдыха. Животное, попавшее в стрессовую ситуацию, по возвращении в свое стадо быстро успокаивается. Большое количество сородичей успокаивает отдельную особь, располагает к отдыху, а пробравшись в глубь скопления животных, она даже засыпает.

Стая кошачьих лемуров (Lemur catta) принимает солнечные ванны. В стае доминирует самка (власть переходит от альфа-самки к ее дочери), и социальная иерархия здесь тщательно соблюдается.

Групповой образ жизни более экономичен с точки зрения затрат энергии и пластического материала для обеспечения основного и продуктивного обмена. Обследование одиночных животных и их скоплений (грызуны, летучие мыши, овцы, обезьяны) показало, что обмен веществ у отдельных особей в составе группы сородичей понижен. Преднамеренная временная изоляция мыши или овцы приводит к резкому повышению у них обмена веществ (потребление кислорода, выделение углекислого газа, выделение тепла, образование аммиака, мочевины, повышение частоты сердечных сокращений и частоты дыхания). Интересно, что отделение особи от других членов группы прозрачным стеклом или крупноячеистой сеткой не приводит к резкому повышению обменных процессов. Очевидно, что изменение обмена веществ у отдельных особей при экспериментальной изоляции есть результат изменения нервной регуляции, т. е. происходит рефлекторно. Безусловное преимущество группового образа жизни — экономия энергетического и пластического материала отдельными членами сообщества. Суммарное потребление корма группой животных меньше того количества корма, которое было бы потреблено тем же количеством животных при их одиночном образе жизни.

Пасущееся стадо домашних коров (Bos primigenius taurus).

Таким образом, групповой образ жизни имеет в определенных обстоятельствах несомненные преимущества; в ряде случаев он является обязательным условием существования вида. Однако групповой образ жизни в некоторых случаях, как любое явление, создает и проблемные ситуации. В некоторых условиях ассоциирование животных не дает адаптивного (полезного приспособительного) эффекта.

С другой стороны, большие скопления животных на ограниченной территории создают непомерные нагрузки на кормовую базу. Причем разные виды животных по-разному влияют на запасы кормовых ресурсов. Эта разница хорошо просматривается на примере выпаса крупного рогатого скота и овец.

Во-первых, стадо коров и отара овец имеют неодинаковую структуру и по-разному ведут себя. Коровы на пастбище держатся друг от друга на расстоянии 3-5 м. По пастбищу они передвигаются широким шагом и обрывают растения, далеко отстоящие друг от друга. Копыта животных имеют сравнительно большую площадь, поэтому не оказывают повреждающего эффекта ни на растительность, ни на почвенный покров. Луга и пастбища после умеренного выпаса крупного рогатого скота скорее выигрывают, чем теряют. Частичное укорачивание побегов пастбищных культур стимулирует кущение злаков и рост растений. А равномерно распространяемый навоз крупного рогатого скота положительно влияет на плодородие почвы.

В стаде кабанов (Sus scrofa) существует сложная схема звукового общения, включающая хрюканье и визг. Есть данные, что члены стада учатся, наблюдая друг за другом. Исследователи предполагают, что благодаря этой способности в сочетании с хорошей долговременной памятью и умением решать задачи кабаны интеллектуально превосходят собак и, возможно, близки к обезьянам. Обучая кабанов значению простых слов и фраз, учены со временем проверили их память. Когда животные услышали те же слова несколько лет спустя, они смогли вспомнить их значение.

Овцы оказывают на пастбище совершенно иной эффект. Во-первых, эти животные держатся плотной группой. Копыта у овец небольшие по площади и острые. Поэтому на мягкой почве овцы вытаптывают растительность и повреждают верхний почвенный слой луга или пастбища. На отдых овцы останавливаются группами. После них на пастбище остается пятно с поврежденным растительным покровом и почвой, пропитанной мочой. В этом месте восстановление растительного покрова занимает много времени.

Во-вторых, механизм приема корма у овец иной. Если корова захватывает траву языком и обрывает верхушки растения, не повреждая остальную часть побега, включая зону роста, то овца выгрызает растение при помощи резцов до основания. Восстановление пастбищных растений после овец если и возможно, то носит затяжной характер.

Другим серьезным недостатком группового образа жизни служит то, что ежедневный физический контакт большого количества животных в стаде (стае, скоплении) способствует быстрому распространению инфекций и инвазий. Как буде показано ниже, численность грызунов (крыс, мышей, полевок, леммингов и др.) имеет постоянные циклические колебания. Вспышка численности обязательно сменяется последующей массовой гибелью и резким снижением численности популяции животных. Установлено, что причиной таких колебаний численности животных, ведущих групповой образ жизни, не в последнюю очередь служат инфекционные заболевания, которые легко передаются в ассоциациях от одной заболевшей особи к другим, здоровым членам группы, т. е. принимают форму эпидемии или даже пандемии.

У саванных слонов (Loxodonta africana) самки и молодняк объединены в небольшую семейную группу из 10-20 родственных особей, возглавляемое старшей и обычно крупнейшей доминантной самкой-матриархом. Во время засухи семейные группы могут объединяться в большие стада, состоящие порой из тысяч особей, но при этом матриарх контролирует и ограничивает связи с другими группами. Повзрослевшие самцы изгоняются из родного стада и формируют отдельную маленькую группу холостяков или живут поодиночке. Главенствующая самка решает все вопросы, связанные с жизнью слоновьего стада: куда отвести его на кормежку или водопой, каких молодых самцов оставить в стаде, а каких изгнать из него и т. д. После смерти самки-матриарха роль главы семейной группы перенимает ее старшая дочь. Связи между матерями и дочерьми внутри стада очень тесны, но самки также могут кормить детенышей друг друга, проявляя ко всем одинаковое внимание. Взрослые самцы присоединяются к стадам самок только на время размножения или когда формируются более крупные стада. Информация о миграционных путях, местах кормления и расположении источников воды передается у слонов из поколения в поколение.

Групповой образ жизни, вероятно, следует рассматривать как тактический, но не стратегический прием эволюции. Имеются в виду прежде всего многочисленные группы с выраженной анонимной составляющей. Жизненный цикл таких животных управляется инстинктами, имеющими консервативную основу. Стадные животные хорошо адаптированы к жизни в данных природно-климатических условиях. Исторический трагизм стада заключается в том, что оно обречено на гибель в будущем. Эволюционная пластичность этих животных ограничена.

В стаде все члены ассоциации не должны выделяться, должны быть максимально похожими друг на друга. Альбиносу в стаде оленей или потерявшей полосатость зебре гибель грозит в первую очередь. В стаде не приветствуются не только морфологические изменения отдельных особей, но и их функциональные и этологические модификации. Следовательно, у животных в составе больших групп не поощряется и развитие психики. Ограничения в части научения отмечаются на протяжении всего онтогенеза. В ранний постнатальный период они особенно заметны. Зрелорождающие животные склонны к облигатному научению путем импринтинга, подражания, реакции следования. Но прогрессивному развитию психики способствует факультативное научение, которое у коллективных (прежде всего копытных) животных не развито. Именно факультативное научение привносит в психику животных неординарные адаптивные способности, которые служат залогом эволюционирования вида по мере неизбежного изменения среды его обитания, оскудения традиционных кормовых ресурсов, появления новых врагов и болезней.

Стадо белух (Delphinapterus leucas).

У животных с относительно низким уровнем развития психики групповое поведение может быть и причиной массовой гибели. Так, в горах во время снежных бурь сенсорная психология домашних овец не обеспечивает адекватные поведенческие адаптации. Пряча голову под брюхо соседям и слепо перемещаясь из наветренной части отары в центр или на подветренную сторону, животные утрачивают контроль за направлением движения. В результате вся группа может мигрировать в опасном направлении, например, к обрыву или к глубокому ущелью, забитому снегом. Если в такой ситуации человек не вмешается в управление движением отары, то животные обречены на гибель.

В 2005 г. в Турции имел место случай, когда с обрыва в пропасть бросилось целое стадо овец. Как рассказали очевидцы, сначала со скалы спрыгнула одна овца, затем другие последовали ее примеру, и в результате почти все полторы тысячи животных оказались внизу. Пастухи в ужасе смотрели на коллективное самоубийство, но не могли ничего сделать, чтобы остановить их. При падении с высоты 15 метров погибло около 400 овец. Их тела смягчили падение тем, кто спрыгнул в пропасть позже.

Сбросившееся с обрыва стадо домашних овец (Ovis orientalis aries).

Близкие к овцам по физиологии домашние козы имеют более высокий уровень развития центральной нервной системы и, соответственно, более развитую психику. Поэтому в неблагоприятных условиях они ведут себя более адаптивно, а именно, предчувствуя непогоду, козы заранее отыскивают укрытия и, не паникуя, пережидают в них ненастье.

Сложная внутрипопуляционная организация изменяет характер действия естественного отбора: наравне с индивидуальным происходит и отбор групп с лучшей организацией. Расчлененная на парцеллярные группировки, популяция не теряет своей целостности, которая обеспечивается общей системой внутрипопуляционных связей (химических, визуальных, акустических), устройством общих нор, троп, гнезд и т. п. На территории, занятой популяцией, возникает единое сигнальное поле, связывающее между собой парцеллы. Изучение систем сигнализации и сигнальных полей имеет практический интерес, открывая возможности управления размещением, численностью и поведением диких животных с помощью технического воспроизведения сигналов или их систем. Существует обмен особями и между популяциями; он осуществляется при расселении молодняка. При созревании меняется состояние молодых животных (повышается уровень и изменчивость их метаболизма, растет нервная возбудимость). В это время они покидают знакомую территорию в поисках партнера и новых мест обитания. Как показало мечение, расселяющийся молодняк совершает обычно ненаправленные перемещения, в десятки и сотни раз превышающие нормальную подвижность взрослых.

вперед

в оглавление