Образ жизни

Трубкозуб представляет собой скрытное, малозаметное животное, которое активно почти исключительно ночью. Как правило, светлое время суток он проводит в расширении подземной норы, где спит свернувшись в плотный клубок, прикрыв морду задними конечностями и хвостом. В регионе Карру на юге Африки из укрытия трубкозуб обычно выбирается спустя 1-2 часа после наступления темноты, но более прохладной зимой, которая здесь продолжается с мая по август, может вылезать и засветло. Он наиболее деятелен в период с 20:00 до 00:00, причем лунный свет не уменьшает охотничьих устремлений. Теплым летом ночная вылазка трубкозуба длится 8-10 часов, т. е. почти до самого рассвета. В зимний период он проводит вне норы 5-7 часов, возвращаясь домой близко к полуночи или вскоре после нее, когда температура воздуха падает примерно до 2 °C. Причиной меньшей продолжительности зимних походов является ночной холод (температура нередко опускается ниже точки замерзания), от которого редкая шерсть защитить животное просто не в состоянии. С приближением к экватору зависимость длительности ночных рейдов от времени года все более сглаживается. Иногда ранним утром трубкозуб в течение короткого времени греется на солнце у входа в свое укрытие. Неблагоприятные погодные условия он также пережидает в норе.

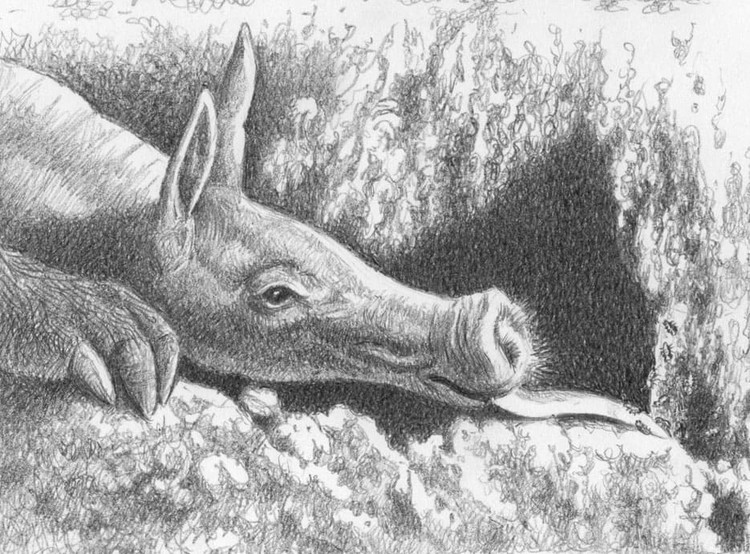

Трубкозуб (Orycteropus afer) выбирается из норы.

Обычно перед тем, как покинуть убежище, трубкозуб на несколько минут замирает у его входа, внимательно прислушивается и, высунув морду, обнюхивает все вокруг. Удостоверившись в отсутствии опасности, зверь быстро, большими прыжками выскакивает наружу. Удалившись примерно на 10-20 м от своей норы, он опять останавливается, вытягивается, напрягает уши и вертит головой во все стороны. Если трубкозуб не замечает ничего подозрительного, то вскоре переходит на легкую рысь. Конечности при ходьбе касаются земной поверхности только пальцами, а хвост расположен близко к поверхности земли или тащится по ней. Медленно передвигаясь, трубкозуб ставит ступню таким образом, что отпечаток кисти перекрывается следом стопы. В результате на мягкой почве образуется "комплексный" след, как будто проползла гигантская ящерица, и это нередко было источником мифических историй и заблуждений.

Как правило, движения трубкозуба медлительны и неуклюжи. Из-за посредственного зрения он регулярно врезается в кусты, деревья и другие препятствия; в темноте электрический свет сильно слепит его глаза. Однако в случае непосредственной угрозы трубкозуб может проявлять незаурядную прыть. Например, он пускается в тяжелый галоп, во время которого задние ноги на скаку опережают передние. По некоторым данным, трубкозуб способен даже совершать длинные прыжки на одних задних конечностях. Максимальная скорость передвижения составляет порядка 40 км/ч. Также трубкозуб хорошо плавает и может преодолевать широкие потоки с бурным течением.

Идущий трубкозуб (Orycteropus afer).

Практически весь период активности трубкозуба посвящен поискам пищи. Это почти исключительно мирмекофаг. Он неторопливо движется по зигзагообразной траектории полосой около 30 м шириной, опустив морду к земле, поводя ею из стороны в сторону и энергично принюхиваясь. При этом конец морды двигается так низко, что венчик волос на мясистом пятачке буквально метет грунт. Путь в легкие поднимаемой пыли преграждает фильтр из густых щетин, растущих в преддверии носовой полости. Вибриссы, расположенные вокруг глаз, натыкаются в темноте на препятствия и позволяют избежать травм глазных яблок. Трубкозуб отыскивает "дорожку" муравьев или термитов, по которой приходит к их гнезду. Сначала зверь долго все обнюхивает, и если найдет щель, где оно может находиться, сдувает пыль, опускает задние конечности для устойчивости на всю стопу и начинает очень быстро копать передними лапами. Периодически трубкозуб останавливается, прижимает ноздри к земле и активно принюхивается, пытаясь определить точное местоположение насекомых. Помимо источаемого запаха, животное на ощупь улавливает их движения.

В большинстве случаев трубкозуб проникает на глубину 20-40 см, затрачивая на это менее 20 секунд. Реже зверь докапывается до глубины в 1 м; если почва мягкая, это занимает всего 5 минут, однако если она сухая и каменистая, процесс может затянуться и до 0,5 часа. Добравшись до гнезда, трубкозуб пробивает когтями в его стенке дыру диаметром 30-40 см. Как только в проломе появляются насекомые, он запускает туда длинный липкий язык, и те приклеиваются к нему. После животное втягивает язык в ротовую полость, а когда выпускает его снова, он уже очищен от прилипших муравьев или термитов и снабжен новой порцией клейкой слюны. Поскольку язык довольно массивный, он плохо пристает к субстрату и некоторым насекомым обычно удается спастись. Сообщалось, что трубкозуб способен приблизить ротовое отверстие к разрушенным ходам и захватывать насекомых без участия языка (однако кажется более вероятным, что работа языка в этих случаях просто не была замечена). Обычно зверь их глотает, не разжевывая.

Трубкозуб (Orycteropus afer) обнюхивает почву в поисках насекомых.

Периоды активного питания трубкозуба, продолжительностью от 10 секунд до 2 (изредка — до 30) минут, прерываются периодами копания. Количество таких подходов обычно составляет порядка 25 в час. Если разрываемый термитник достаточно высокий, зверь принимает сидячую позу с опорой на сильный хвост. Примечательно, что многие термитники зачастую разрываются с какой-либо оопределенной стороны — например, в Карру в более чем половине случаев с западной. Это может быть связано с тем, что сами вырабатывать тепло термиты не способны, и в прохладные вечера скапливаются в лучше прогретой части термитника. Однако подобные предпочтения отличаются пространственно и сезонно, сопровождаясь и другими ньюансами, так что единственное объяснение ко всем ним применено быть не может. Многие виды поедаемых колониальных насекомых сосредотачиваются в ходах и камерах, расположенных ниже уровня земли. Термиты рода Hodotermes могут селиться на глубине около 2 м, поэтому добывание их бывает затруднено. Покормившись у одного гнезда, трубкозуб идет к следующему. Колония редко бывает выедена полностью и продолжает выполнять роль источника пищи на протяжении длительного времени. Не менее охотно зверь атакует многотысячные "колонны" муравьев и термитов, покидающие свои жилища в поисках корма и нередко растягивающиеся на 10-40 м в длину.

Рассерженные муравьи и термиты наваливаются на непрошеного гостя всей массой, однако толстая кожа трубкозуба хорошо защищает от их укусов. Охотно и в большом числе он поедает даже крупных агрессивных солдат термитов рода Trinervitermes и бродячих муравьев рода Dorylus, острые челюсти которых хотя и способны вызвать определенный дискомфорт, но на процесс поглощения пищи кардинально не влияют, тогда как другие мирмекофаги в подобных случаях вынуждены отступить. Что же касается выделяемых насекомыми едких химических веществ, то к ним трубкозуб, по-видимому, практически не восприимчив. Все же он периодически отряхивается и совершает резкие движения, избавляясь таким образом от наиболее рьяных защитников колонии.

Трубкозуб (Orycteropus afer), роющий землю.

Ввиду обширного ареала рацион трубкозуба в различных местах может сильно различаться. Поедаемые им термиты в основном относятся к родам Cubitermes, Macrotermes и Trinervitermes (саванны), Hodotermes и Macrotermes (леса); также поедаются термиты родов Allodontotermes, Basidentitermes, Microhodotermes, Microtermes, Odontotermes, Pseudocanthotermes и Trinervitermes. Муравьи принадлежат к родам Aenictus, Alaopone, Anoplolepis, Camponotus, Crematogaster, Dorylus, Messor, Monomorium, Pheidole, Solenopsis, Tetramorium и Typhlophone. Они отличаются друг от друга по географическому распространению, занимаемым биотопам, размерам колоний и устройству гнезд. Чтобы получить достаточное количество питательных веществ, трубкозуб в течение ночи способен поглотить несколько сотен тысяч этих насекомых общим весом до 2 кг. Почти или совсем не пережеванные, они проглатываются и размалываются уже в толстостенном пилорическом отделе желудка. С каждой порцией земляных муравьев и термитов в пищеварительный тракт неизбежно попадает почва, песок, камешки и прочий мусор. У одной особи из Ботсваны подобные примеси по весу составляли 47 % от всего содержимого желудка.

Хотя трубкозубом поедаются почти все доступные муравьи и термиты, большинство из них потребляются лишь изредка, а основу рациона составляют 2-3 вида. В резервате Туссен-ди-Ривер (провинция Фри-Стейт, Южно-Африканская Республика) зверь в большем количестве ест муравьев, соотношение которых к съеденным термитам достигает примерно 4 : 1. Присутствующий в изобилии муравей Anoplolepis custodiens составляет 68,4 % всего добытого корма. Термит Trinervitermes trinervoides, сооружающий многочисленные наземные постройки, охватывает 15,3 % рациона. Кроме того, поедается 13 других видов известных в данной местности колониальных насекомых (включая муравьев из родов Dorylus, Messor и Crematogaster, а также термита из рода Hodotermes), однако они составляют лишь около 10 % потребляемой пищи. В долине р. Умгени в провинции Квазулу-Натал удельный вес в рационе муравьев из рода Dorylus достигает 78,2 % а на долю термитов Odontotermes приходится только 12,2 %.

Морда трубкозуба (Orycteropus afer) крупным планом.

Колониальные насекомые поедаются трубкозубом в зависимости от их доступности: термиты — главным образом во влажный зимний сезон, муравьи — в сухой летний. Например, в Уганде доля потребляемых термитов сокращается в сухое время года, поскольку они погружаются в состояние покоя и до них становится труднее добраться. В Карру термит Trinervitermes trinervoides становится малоактивным в зимний период, длящийся с мая по август. Однако благодаря тому, что он концентрируется в термитниках в числе многих десятков тысяч, его проще добывать в больших количествах. Наоборот, гнезда указанного вида игнорируются в октябре - марте.

Помимо муравьев и термитов, трубкозуб периодически ест личинок и куколок жуков (в первую очередь, навозных — в одном желудке они были обнаружены в количестве 40 штук), саранчу и других прямокрылых, а по некоторым данным, также ягоды и плоды (в последнем случае зубы могут участвовать в их разгрызании). Взращенные термитами грибы трубкозуб иногда потребляет в сухой период, но, как правило, игнорирует в сезон дождей. В желудке особи, добытой в Ботсване, были найдены 2 жирных хомячка (Steatomys pratensis), но этот случай рассматривается как нетипичный. В дождливый сезон пища не всегда бывает доступной — в такое время трубкозубом используются жировые отложения, накопленные в благополучный период. При предоставившейся возможности зверь охотно пьет воду, но во время засушливого сезона может подолгу без нее обходиться.

Трубкозуб (Orycteropus afer) кормится термитами. Автор — М. Антон.

Во время поисков пищи крупные ушные раковины трубкозуба направлены преимущественно вверх и несколько в стороны. Кроме того, он часто останавливается, опирается на хвост и поводит подвижными ушами. Это свидетельствует о том, что на охоте он прислушивается главным образом не к шуршанию насекомых, а к вероятным хищникам. Наоборот, у млекопитающего, использующего слух для поиска добычи, ушные раковины направлены в основном вперед и вниз — такова, например, большеухая лисица (Otoycon megalotis). Слух у зверя развит очень хорошо, и при малейшем подозрительном шорохе зон прыжками спешит скрыться в ближайшей норе, а когда норы рядом нет, быстро закапывается, буквально за считанные минуты исчезая из виду. Он настолько стремительно разбрасывает землю, что любой преследователь отказывается от такой добычи. Это чрезвычайно мощное животное. В одном случае забиравшегося в нору трубкозуба не смогли остановить трое мужчин, крепко удержававших его за задние ноги и хвост.

Застигнутый врасплох, трубкозуб поднимается на задних ногах, упершись хвостом в землю, и наносит удары когтистыми передними лапами, либо падает на спину и отбивается всеми четырьмя конечностями и хвостом. Сунув голову между передних ног, зверь может с большой скоростью совершить кувырок и нанести сильный удар задними когтистыми лапами. Когти потенциально способны нанести серьезные повреждения мелким хищникам, но неэффективны против крупных. Толстая шкура в определенной мере тоже представляет защиту. Основные враги трубкозуба — лев (Panthera leo), леопард (Panthera pardus), гепард (Acinonyx jubatus), гиеновая собака (Lycaon pictus) и, в особенности, пятнистая гиена (Crocuta crocuta). Более мелкие хищники для взрослой особи опасности не представляют. Находящийся в норе детеныш периодически становится жертвой иероглифового питона (Python sebae). Помимо этого, особую опасность для молодняка представляют уже упомянутые гиены.

Трубкозуб страдает от многочисленных паразитов. На поверхности его кожи питаются клещи Haemaphysalis muhsami, Hyalomma impressum, Rhiphicephalus cuspidatus, Rhiphicephalus longus, Rhiphicephalus lunulatus, Rhiphicephalus masseyi, Rhiphicephalus reichenowi, Rhiphicephalus sanguineus, Rhiphicephalus simus и Rhiphicephalus tricuspus, вши Haematopinus notophallus и Hybophthirus notophallus, блоха Echidnophaga larina, а также мухи Aucheromyia sp., Neocordylobia roubaudi и Pachychoeromyia praegrandis. Эндопаразиты включают жгутиковых простейших Trichomonas sp., Trypanosoma brucei и Trypanosoma rhodesiense, амебу Entamoeba sp., скребня Nephridiacanthus longissimus, нематод Ancylostoma hescheleri, Angulocirrus orycteropi, Angulocirrus minor, Capillaria sp., Dirofiliria sp., Filaria martis, Gendrespirura chabaudi, Gendrespirura hamospiculata, Gongylonema congolense, Physaloptera sp. и Trichinosis spiralis, а также пятиустку Armillifer armillatus.

Информация о инфекционных заболеваниях трубкозуба отсутствует. В неволе из болезней и недугов у него фиксируются атеросклероз, бронхит, конъюнктивит, дерматит, фекальные сдавливание, кишечные абсцессы, остеомиелит, перитонит, пневмония, сальмонеллез, пупочное кровотечение и инфицирование пупочного стебелька.

Трубкозуб держится в одиночку, за исключением самки в период выведения потомства. Во всех остальных случаях контакты между сородичами сведены к минимуму. Встречи между взрослыми самцами не наблюдались, так что уровень их антагонизма остается невыясненным. Однако известно, что один молодой самец проявлял крайнее беспокойство, когда взрослый самец находился поблизости, многократно забираясь в укрытие и вскоре покидая его. Судя по всему, он в данном случае полагался на информацию, полученную посредством обоняния. Также имеется непроверенная информация о бурных конфликтах встретившихся трубкозубов, порой даже приводивших к гибели некоторых из них. Специализация в питании колониальными насекомыми вообще не способствует установлению и поддержанию тесных социальных связей. В связи с мелкими размерами и рассеянностью поедаемой добычи мирмекофаг большую часть бодрствования вынужден тратить на ее поиски. В сотрудничестве с сородичами необходимости нет, поскольку добыча слишком низко организованна, чтобы оказать охотнику серьезное сопротивление. В то же время, кормление на участке с аналогичной площадью не одной, а нескольких особей пропорционально увеличило бы длину преодолеваемого маршрута и сократило доступный пищевой ресурс.

Плотность популяции довольно низкая и, согласно расчетам, даже в благоприятных условиях составляет порядка 8 особей на 10 кв. км. В засушливом регионе Карру площадь индивидуального участка колеблется в пределах 1,3-3,9 кв. км, возрастая в местностях с более низким содержанием кормов. Размеры участков, по-видимому, не различаются в зависимости от пола. Сезонные изменения в площади занимаемых участков не отмечены, но нерегулярные подвижки их границ гарантированно происходят. Некоторая степень территориальности трубкозуба вероятна, но детально не изучалась. Сообщалось, что самки в большей степени привязаны к определенным местностям, чем кочующие самцы. Участки соседствующих особей в значительной мере перекрываются. Частичное перекрывание было зафиксировано для участков самца и самки, самца и самца, самки и самки. Примерно половину времени хозяин проводит в центральной части участка, занимающей 1/4-1/3 его площади.

Во время похода за пищей трубкозуб движется по широкому кругу, но не охватывает при этом всю территорию. Зверь обходит ее по постоянным тропам. В Карру он обычно преодолевает за ночь от 2,5 до 5 км, а в Уганде — и до 14 км, передвигаясь со скоростью 0,2-1 км/ч и нигде не останавливаясь для отдыха. Наибольшая зарегистрированная протяженность маршрута составляет 30 км. Она в первую очередь зависит от количества муравьев и термитов — в "бедном" районе пройденное за ночь расстояние может быть гораздо большим, чем в "богатом". За один выход может быть разграблено свыше 200 гнезд. Охотничьи маршруты обычно не повторяются в течение 5-9 дней, что дает колониям возможность восстановиться. На юге континента, где зимний холод достаточно ощутим, ночные походы в эту пору года гораздо короче, чем летом.

Экскременты трубкозуба имеют вид овальных гранул 2,5-4 см длиной и 1-2 см шириной. Продукты распада химических веществ, получаемые вместе со съеденными насекомыми, придают фекалиям сильный аммиачный запах. Зверь оставляет их повсюду на участке, чаще всего вблизи убежища, но никогда в нем самом. Для этого он передними лапами роет ямку примерно в 10 см глубиной, единовременно накладывает в нее до 0,5 кг помета и прикрывает все сверху слоем почвы. Подобное поведение может способствовать как привлечению, так и отваживанию особей своего и других видов. Мечение секретом пахучих желез производится особями обоих полов на всей занимаемой территории. Животное трется промежностью о свеженарытую почву при выходе из укрытия, во время кормления и дефекации. Запаховые метки играют важную роль во внутривидовом общении, а также, возможно, служат для индивидуального опознавания. Кроме того, они помогают лучше ориентироваться на местности самому хозяину. Неясно, однако, могут ли эти метки быть интерпретированы в качестве заявок на владение участком.

Вокальный репертуар трубкозуба беден. Во время поисков пищи он издает шумное сопение и ворчание, а при возвращении в нору — приглушенное хрюканье. В состоянии крайнего испуга способен воспроизводить некое подобие блеяния, но обычно просто молчит. Кроме того, описаны звуки, подобные издаваемым гиппопотамом (Hippopotamus amphibius), но при этом гораздо более тихие. При рытье, однако, трубкозуб ведет себя весьма шумно. Из-за слабого зрения общение с сородичами посредством подачи визуальных сигналов и придания телу определенных поз развито в весьма малой степени. Таким образом, важнейшим в социальном взаимодействии, как и при поисках пищи, является превосходно развитое обоняние.

Занимаемый трубкозубом участок обустроен системой нор, которые обеспечивают надежную защиту от врагов и непогоды. Норы бывают 3 основных типов. Первые вырываются в поисках пищи; как правило, это простые воронки глубиной от 10 см и до 1 м. Другие представляют собой временные убежища и рассредоточены по всему участку, в них при необходимости можно переночевать в течение нескольких дней или укрыться от напавшего хищника. Обычно это одиночный туннель с единственным входом, достигающий 2-3 м в длину и уходящий под средним углом в 45 ° на глубину 1,2-1,5 м, затем следующий параллельно земной поверхности и нередко заканчивающийся округлой спальной камерой. Часто такой лаз вырывается, если рассвет застает трубкозуба слишком далеко от его основного убежища. В качестве временного укрытия он также может использовать старый термитник, а порой остается отдыхать прямо в разоренном гнезде. Наконец, постоянное жилище, в которое зверь возвращается много дней подряд и где на свет появляется детеныш, в основном устраивается самкой. Это масштабное сооружение длиной до 13 м и глубиной до 6 м, зачастую с несколькими (иногда более 8) входами и выходами, пересекающимися боковыми ходами и гнездовой камерой, достигающей около 1,8 м в ширину и 0,8 м в высоту. Подстилки в ней нет, находят лишь взрыхленную почву.

Камера, которой заканчивается туннель, достаточно просторна для того, чтобы в ней развернуться и покинуть убежище головой вперед. Судя по всему, задом из норы трубкозуб выбирается только в тех случаях, когда работа над ней еще не окончена, и маневрировать в узком туннеле нет возможности. С другой стороны, пятясь, в убежище зверь никогда не забирается. По наблюдениям, сделанным в Карру, трубкозуб всегда покидает нору через тот же лаз, сквозь который в нее попал, что подразумевает наличие единственного входного отверстия. Из 18 нор, раскопанных в Уганде, 13 имели 1 вход, у 2 было 2 входа, еще у 2 нор — 3 входа, а у 1 укрытия их было целых 5.

Вход в нору трубкозуба (Orycteropus afer).

Вход диаметром примерно 35-45 см обычно представляет собой самое узкое место норы; снаружи он часто замаскирован кустами или высокой травой, обильно разросшимися благодаря минеральным веществам, вынесенным на поверхность вместе с нарытым грунтом. После возвращения в укрытие трубкозуб закрывает вход земляной пробкой, создавая дополнительный барьер для хищников и ночного холода. Почва для заглушки может храниться в специальном слепо заканчивающемся туннеле, отходящем от основного лаза на глубине 1-2 м. Нередко в верхней части земляной пробки оставляется небольшая отдушина для свободной циркуляции воздуха. Зачастую нора расположена рядом с деревом или термитником. Возможно, ходы насекомых и корни растений способствуют дополнительному снабжению укрытия кислородом. Температура воздуха в глубине жилища отличается от таковой снаружи на 5-10 °C и более, т. е. в нем прохладнее летом и теплее зимой. Последнее особенно актуально, поскольку у животного практически отсутствует согревающий шерстный покров.

Нередко нора трубкозуба располагается на некотором возвышении, что снижает риск ее затопления; в крайнем случае при возникновении такой опасности она попросту оставляется. В условиях неровного ландшафта с четко выраженными напластованиями пород для устройства укрытия выбирается прослойка, наиболее удобная для копания. Почва, предпочтительная для устройства укрытия, может находиться на некоторым отдалении от средоточия кормов, так что ночная прогулка между двумя такими местами является обычным явлением. Трубкозуб любит менять устройство своих жилищ и при необходимости с впечатляющей быстротой может рыть даже очень твердую, обожженную солнцем почву а в мягкой выкапывает яму быстрее, чем несколько человек с лопатами. Он делает это когтистыми передними лапами, опираясь на задние ноги и хвост. Зверь с большой силой отрывает большие комья земли и проталкивает их под тело, а когда нарытого грунта накопится много, задними лапами и порой хвостом отшвыривает его еще дальше. Трубкозуб работает настолько энергично, что бывает окутан облаком пыли. Длинные уши при закапывании он прижимает к спине, а ноздри плотно смыкает во избежание попадания в них частиц грунта. Вокруг входа в укрытие выброшенная земля образует полулунный холмик, обычно легко примечаемый благодаря насыщенному цвету вынесенной на поверхность почвы. Именно она позволяет узнать, заселена нора в данный момент, или нет.

Плотность расположения убежищ трубкозубов варьирует в зависимости от характера окружающего ландшафта. В Карру на одном участке площадью 1,5 га насчитали 101 не связанную между собой нору, а на другом в 0,8 га — 58 нор (следует, однако, иметь в виду, что большинство из них оказались заброшенными). В разреженном лесном массиве в долине реки Умгени число укрытий может достигать 28 на каждый гектар, тогда как на прилегающих открытых пастбищах оно сокращается примерно до 4 на гектар. У подножия горной цепи Рувензори в Уганде фиксируется 15 нор на гектар. В Национальном парке Буй в Гане в поросших лесами приречных местностях количество убежищ достигает 11 на гектар, в то время как в открытых саваннах их всего около 2 на гектар. Количество укрытий в каждой конкретной местности зависит не только от жесткости почвы, но также от степени угрозы со стороны хищников и частоты лесных пожаров. Тип почвы также влияет на размер норы и глубину ее проникновения. В мягком грунте укрытие легко достигает 10 м в длину и 3 м в глубину. В Карру каждая нора обычно используется от 5 до 9 (максимум — 38) дней подряд, после чего она оставляется. Примечательно, что самка задерживается на одном и том же месте дольше, чем самец. На богатом кормом участке иногда селится по 2-3 и больше особей, в основном размножающихся самок. Каждое животное роет собственную нору, которые могут иметь ходы сообщения. Однако, насколько известно, сама нора с другим взрослым сородичем никогда не делится. Обычно старые убежища со временем посещаются вновь и переустраиваются; особенно это характерно для местностей с тяжелой для копания почвой.

Покинутые трубкозубами укрытия служат пристанищем и местом выведения потомства для многих млекопитающих средних и мелких размеров. В число таковых входят пятнистая гиена (Crocuta crocuta), земляной волк (Proteles cristatus), черноногая кошка (Felis nigripes), различные генеты (Genetta) и мангусты, гиеновая собака (Lycaon pictus), полосатый (Lupulella adusta) и чепрачный (Canis mesomelas) шакалы, большеухая лисица (Otocyon megalotis), гигантский (Smutsia gigantea) и степной (Smutsia temminckii) панголины, капский даман (Procavia capensis), ежи, зайцы, белки, многочисленные мышевидные грызуны, среди которых южноафриканская песчанка (Gerbillurus paeba), мешотчатая крыса (Saccostomus campestris), четырехполосая полевая мышь (Rhabdomys dilectus) и натальская мышь (Mastomys natalensis), а также разнообразные летучие мыши, в частности щелеморды (Nycteris). В некоторых районах распространение бородавочника (Phacochoerus africanus) прямо связано с доступностью пустующих нор. Южноафриканский дикобраз (Hystrix africaeaustralis) поселяется не только в брошенном, но и в обжитом убежище, вероятно, обретаясь в отдельной его камере.

Из птиц гнездовую камеру в потолке входного лаза устраивает голубая ласточка (Hirundo atrocaerulea), южный муравьиный чекан (Myrmecocichla formicivora), мухоловковые дрозды (Neocossyphus) и некоторые совы. В раскопанных термитниках тоже селится много небольших животных, например карликовая мышь (Mus minuotoides) и малая белозубка (Suncus varilla). Из рептилий в укрытиях отдыхают разнообразные ящерицы и змеи (например, вараны и питоны), а из амфибий — жабы. Замечено также, что в норах прячутся саванные виды мухи цеце (Glossina), переносящие возбудителя сонной болезни человека. Нередко одну и ту же брошенную нору обживают представители сразу нескольких видов, иногда враждебно настроенных по отношению друг к другу. Помимо возможности укрыться от врагов, убежища привлекают животных благодаря царящему в них благоприятному микроклимату. Кроме того, укрытия обеспечивают многим видам защиту от пожаров, довольно обычных в саванне в сухой сезон.

Комменсализмом характеризуется и пищевое поведение трубкозуба. Так, во время ночных вылазок его часто сопровождает уже упомянутый земляной волк (Proteles cristatus), следующий в некотором отдалении и поедающий обитателей разрытых им термитников. Само по себе это животное недостаточно сильно, чтобы вскрыть прочные стенки термитника. Особенно ярко это проявляется в зимний период на юге Африки, когда Trinervitermes trinervoides, составляющие значительную часть рациона земляного волка, практически не покидают пределов толстостенного гнезда, и добыть их самостоятельно для него крайне затруднительно. В тех редких случаях, когда трубкозуб кормится в светлое время суток, южный муравьиный чекан (Myrmecocichla formicivora) держится поблизости и бойко выхватывает муравьев из вскрытых им гнезд. Подобные отношения также зафиксированы с травяным кустарниковым жаворонком (Mirafra apiata) и бабуином (Papio cynocephalus).

Поскольку в экскрементах данного животного довольно часто находят семена т. н. огурца трубкозуба (Cucumis humifructus), высказывалось предположение, что оно единственное участвует в их распространении. Белые водянистые плоды данного растения, созревающие на глубине 20-30 см, якобы выкапываются им в сухой сезон ради содержащейся в них влаги. После зарывания трубкозубом фекалий непереваренные семена получают возможность развиваться в питательной среде и хорошо взрыхленной почве, широко распространяясь в ближайших окрестностях нор. Согласно противоположному мнению, к плодам огурца трубкозуб никакого отношения не имеет. Во-первых, он еще ни разу не наблюдался при их выкапывании и поедании, а во-вторых, зубы будто бы слишком слабы для того, чтобы справиться с твердой и гладкой кожурой. Что же касается необходимой влаги, то для организма вполне может оказаться достаточно той, которая поступает в него вместе с потребляемыми в пищу насекомыми. Альтернативная точка зрения состоит в том, что муравьи приносят семена в гнездо вместе с другими частицами пищи, а трубкозуб заглатывает их случайно во время разграбления колонии.